- Homepage

- Uncategorized

- Kindheit im Schatten der Mauer: Wenn Spielen zum Widerstand wird.H

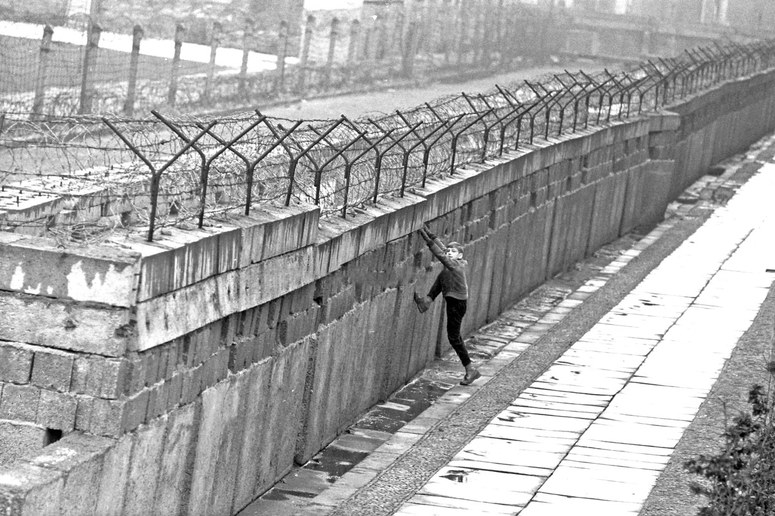

Kindheit im Schatten der Mauer: Wenn Spielen zum Widerstand wird.H

Berlin, eine Stadt, die im 20. Jahrhundert so viel Geschichte in sich trug, dass selbst ihre stillsten Straßen davon erzählen konnten. Und doch – zwischen all den Kontrollpunkten, den Grenzzäunen, den patrouillierenden Soldaten und den misstrauischen Blicken – lebten Kinder. Kinder, die versuchten, Kindheit zu sein. Und manchmal war genau das ihr stiller, unbewusster Widerstand gegen eine Welt, die sie nicht selbst gewählt hatten.

Stellen wir uns eine typische Szene vor: Ein Hinterhof in Ost-Berlin, umgeben von grauen Häusern, der Boden festgetreten, der Putz bröckelt von den Wänden. Ein paar alte Kisten werden zu Burgen, ein Holzbrett zu einer Brücke, ein rostiges Fass zu einem Geheimversteck. Hier fand das Abenteuer statt – nicht weit entfernt von einer Grenze, die nicht nur Straßen, sondern auch Leben trennte.

Für Erwachsene war die Mauer ein politisches Symbol.

Für Kinder war sie zunächst nur eine Wand.

Etwas, das da war – groß, grau, unnahbar.

Aber Kinder sahen selten eine Wand als Ende.

Sie sahen darin ein Rätsel. Ein Geheimnis. Ein Was ist dahinter?

Und genau dort beginnt die Geschichte von Freiheit, die in kleinen Gesten lebte.

Kinder warfen ihre Bälle zu weit – und holten sie zurück, wenn niemand hinsah.

Sie kletterten auf Müllcontainer, um einen Blick über die Mauer zu erhaschen, auch wenn man ihnen sagte, sie sollen es nicht tun.

Sie kratzten kleine Muster in den Beton, als wollten sie beweisen, dass auch das Härteste Spuren tragen kann.

Das war kein politischer Protest.

Es war Neugier. Fantasie. Lebendigkeit.

Und doch – im Rückblick – war es eine Form von Widerstand.

Weil die Mauer nicht nur Körper trennen sollte, sondern Gedanken.

Und jedes Kind, das spielte, lachte, träumte – durchbrach sie ein Stück weit.

Manchmal saßen Kinder am Abend auf den Treppen, hörten den Erwachsenen beim Flüstern zu. Die Älteren erzählten von Familien auf der anderen Seite. Von Freunden, die plötzlich weit weg waren, obwohl sie nur ein paar Straßen entfernt lebten. Von Briefen, die nie ankamen. Von Hoffnungen, die man nicht laut aussprechen durfte.

Für ein Kind war dieses Flüstern ein eigenes Reich.

Ein Geheimnis, das man noch nicht verstand, aber fühlte.

Eine Spannung in der Luft, die man nicht benennen konnte.

Und trotzdem – am nächsten Morgen – lief man hinaus.

Man spielte Fangen.

Man kreidete Straßen an.

Man zeichnete Sonne auf kalten Beton.

Der Alltag war die Antwort auf die Mauer.

Viele Kinder wuchsen auf, ohne jemals zu wissen, wie ungewöhnlich ihre Welt war. Für sie war es normal, dass Spielplätze plötzlich endeten. Dass man nicht überall hinlaufen durfte. Dass Erwachsene manchmal abrupt leise wurden.

Doch in ihren Fantasiespielen entstanden neue Städte, neue Grenzen, neue Regeln – von ihnen selbst erschaffen.

Und das war Freiheit.

Eine Freiheit, die niemand nehmen konnte.

Nicht durch Stacheldraht, nicht durch Türme, nicht durch Befehle.

Heute, wenn wir Bilder dieser Zeit sehen – Kinder, die neben einer so gewaltigen, bedrückenden Struktur spielen – spüren wir etwas Doppeltes:

Einerseits die Schwere der Geschichte.

Andererseits die unglaubliche Kraft menschlicher Leichtigkeit.

Es erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Momenten das Leben Wege findet.

Dass Hoffnung nicht laut sein muss, um stark zu sein.

Dass Freiheit manchmal beginnt, wenn ein Kind einen Ball wirft, eine Kreidelinie zieht, oder einfach lacht.

Diese Szenen aus Berlin sagen tatsächlich mehr als tausend Worte.

Sie zeigen uns:

Wenn Grenzen gezogen werden, entstehen trotzdem Wege.

Wenn Mauern gebaut werden, entstehen trotzdem Träume.

Und wo Kontrolle herrscht, findet die Fantasie immer einen Fluchtweg.

Vielleicht war das der größte Sieg des Alltags.

Kinder spielten – und bewahrten damit etwas, das die Mauer nie zerstören konnte:

Die Fähigkeit, auf das Morgen zu hoffen.