- Homepage

- Uncategorized

- Der Hungerwinter 1946/47 – Als Deutschland am Abgrund stand.H

Der Hungerwinter 1946/47 – Als Deutschland am Abgrund stand.H

Der Winter 1946/47 gilt bis heute als einer der dunkelsten Momente der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es war die Zeit, in der Hunger, Kälte und Hoffnungslosigkeit das tägliche Leben bestimmten. Während die Städte noch in Trümmern lagen und die Menschen versuchten, aus dem Chaos des Krieges ein neues Leben aufzubauen, kam ein Feind, gegen den keine Armee etwas ausrichten konnte – der Winter selbst.

Die Temperatur fiel in einigen Regionen auf unter minus 20 Grad. Brennholz war kaum zu finden, Kohle nahezu unerschwinglich. Viele Familien verbrannten Möbelstücke, Bücher oder alte Kleidungsstücke, nur um ein wenig Wärme zu spüren. Doch die wahre Qual begann am Esstisch – denn es gab schlicht nichts zu essen.

In den zerstörten Städten wie Hamburg, Berlin oder Essen standen Menschen stundenlang in der Kälte, um ein Stück Brot oder eine dünne Suppe zu bekommen. Lebensmittelkarten waren wertlos geworden, und auf den Märkten blühte der Schwarzhandel. Ein Pfund Butter konnte ganze Monatslöhne kosten. Wer keine Beziehungen hatte, musste improvisieren: man aß Rüben, Eicheln oder sogar Tierfutter.

Zeitzeugen erinnern sich an die schmerzhaften Geräusche der hungrigen Mägen in den Nächten. Besonders schlimm traf es Kinder und alte Menschen. In Krankenhäusern starben viele an Unterernährung, während Ärzte machtlos zusahen. In manchen Regionen versuchten Bauern, ihre Vorräte zu verstecken, aus Angst, dass sie von den Besatzungsmächten oder Plünderern konfisziert würden.

Doch selbst in dieser Dunkelheit gab es Momente der Menschlichkeit. Nachbarn teilten das Wenige, das sie hatten. Frauen tauschten alte Kleider gegen Kartoffeln, Männer zogen zu Fuß über Dutzende Kilometer, um im Umland etwas Nahrung zu finden. Diese „Hamsterfahrten“ – gefährlich und mühsam – wurden zu einem Symbol des Überlebenswillens.

In der britischen und amerikanischen Besatzungszone begann sich langsam Hilfe zu organisieren. Die sogenannten CARE-Pakete aus den USA retteten unzähligen Menschen das Leben. Viele Deutsche, die einen dieser Pappkartons erhielten – gefüllt mit Milchpulver, Kakao, Zucker oder Dosenfleisch – beschrieben den Moment als „ein Geschenk des Himmels“. Es war das erste Zeichen, dass die Welt draußen nicht nur Feind war, sondern auch Hoffnung bringen konnte.

Trotz allem wurde dieser Winter zum Wendepunkt. Er zwang die Menschen, zusammenzuhalten und neue Wege zu finden. Aus dem Leid entstand eine neue Stärke. In den Trümmern, zwischen Hunger und Verzweiflung, formte sich der Wille zum Wiederaufbau – das Fundament, auf dem das spätere Wirtschaftswunder ruhte.

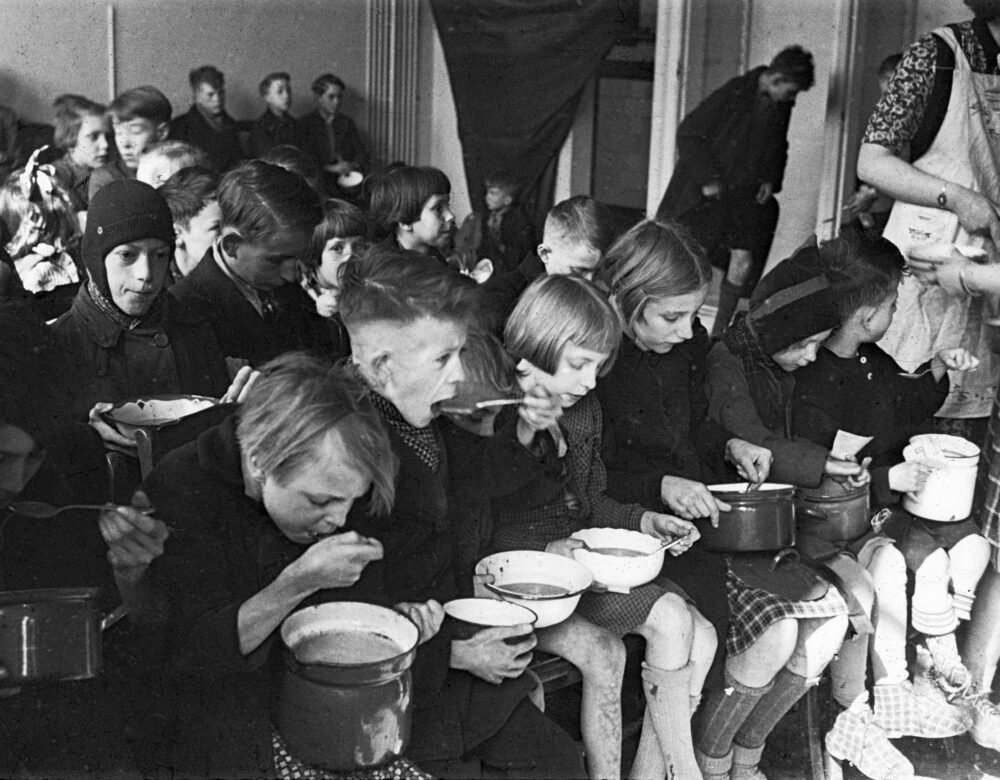

Die Bilder aus dieser Zeit zeigen eingefallene Gesichter, Kinder mit leerem Blick, Frauen in langen Schlangen vor Suppenküchen. Doch sie zeigen auch Mut: den Mut, weiterzumachen, selbst wenn jede Hoffnung zu schwinden schien.

Heute, fast achtzig Jahre später, ist der Hungerwinter 1946/47 fast vergessen. Doch wer die Geschichten jener Generation liest, versteht: Deutschlands Wiedergeburt begann nicht in den Fabriken der 1950er Jahre, sondern in den kalten, stillen Nächten, in denen ein Stück Brot zum Symbol des Lebens wurde.