- Homepage

- Uncategorized

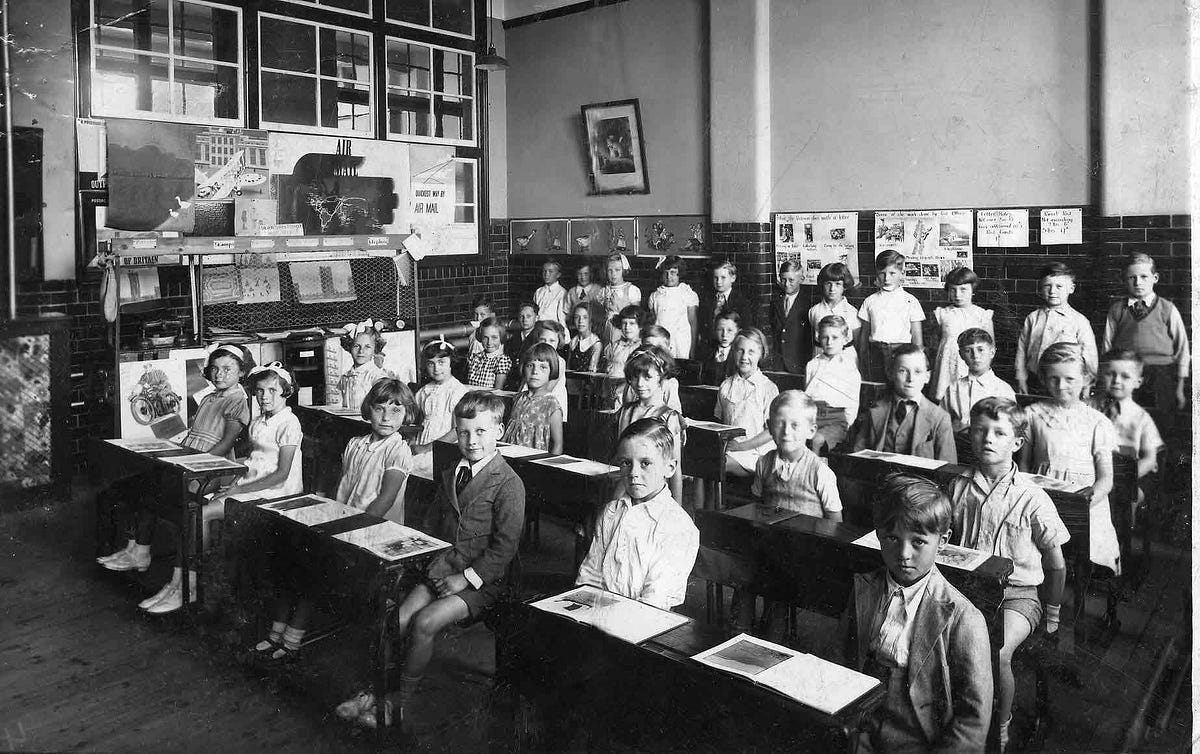

- Ein Kind ohne Schulbank – Eva Rosenbaums einsame Erinnerungen an Ausgrenzung und Hoffnung im Deutschland der 1930er Jahre.H

Ein Kind ohne Schulbank – Eva Rosenbaums einsame Erinnerungen an Ausgrenzung und Hoffnung im Deutschland der 1930er Jahre.H

Wenn wir heute über die 1930er Jahre in Deutschland sprechen, denken viele sofort an politische Umbrüche, an Unterdrückung und an die Katastrophe, die folgen sollte. Doch manchmal reicht es, die Geschichte eines einzelnen Kindes zu hören, um das Ausmaß der Grausamkeit wirklich zu begreifen.

Eva Rosenbaum war noch ein junges Mädchen, als sich ihr Leben für immer veränderte. Was für andere Kinder selbstverständlich war – zur Schule zu gehen, Freunde zu haben, gemeinsam zu lernen und zu lachen – wurde für sie zu einer Quelle von Angst und Einsamkeit.

Sie erinnert sich, wie Lehrer und Schüler plötzlich auf Distanz gingen. „Ich erinnere mich daran, dass den anderen Kindern gesagt wurde: ‚Geht nicht mit diesem jüdischen Mädchen.‘ Plötzlich war ich allein, ausgeschlossen, isoliert.“ Ein Satz, eine Anweisung, und ihre Kindheit war nicht mehr dieselbe.

Zunächst durften jüdische Kinder wie Eva noch einige Zeit die öffentlichen Schulen besuchen. Doch die Atmosphäre veränderte sich rapide. Mit jedem neuen Gesetz, mit jeder neuen Vorschrift wurden ihre Rechte weiter beschnitten. Lehrer behandelten sie anders, Mitschüler wandten sich ab, und bald war der Klassenraum kein Ort des Lernens mehr, sondern ein Raum der Angst.

Für Kinder wie Eva war das Klassenzimmer ein Spiegelbild der Gesellschaft geworden: Ausgrenzung, Abwertung und das Gefühl, nicht dazuzugehören. Bildung, eigentlich ein Tor zur Zukunft, wurde verschlossen. Stattdessen wuchs die Unsicherheit.

Fast sechs Jahre nach der Machtübernahme wurde schließlich ein Gesetz erlassen, das jüdischen Kindern den Besuch öffentlicher Schulen endgültig verbot. Damit wurde Eva offiziell jede Möglichkeit genommen, gemeinsam mit anderen zu lernen. Was wie ein nüchterner Verwaltungsakt klingt, war in Wahrheit ein tiefer Einschnitt in die Seele eines Kindes.

Man stelle sich vor: Ein junges Mädchen, voller Neugier und Fragen, wird von heute auf morgen von der Schulgemeinschaft ausgeschlossen. Kein gemeinsames Lesen, kein Spielen in der Pause, keine Klassenfeste mehr. Stattdessen Leere, Stille und das quälende Gefühl, unerwünscht zu sein.

Doch Evas Geschichte hatte eine Wendung. Im selben Jahr, in dem ihr das Schultor für immer verschlossen wurde, gelang ihr die Flucht nach England. Für sie bedeutete das Rettung – ein neues Leben, fern der Diskriminierung, die sie in Deutschland täglich ertragen musste. Aber die Narben ihrer Kindheit blieben.

Sie trug die Erinnerung an die einsamen Schultage, an die abgewandten Gesichter und an die plötzliche Unsichtbarkeit ihr Leben lang mit sich. Denn Ausgrenzung in so jungen Jahren prägt tief. Selbst in Sicherheit blieb die Frage: Warum durfte ich nicht dazugehören? Warum war ich weniger wert als die anderen?

Evas Schicksal steht stellvertretend für tausende jüdische Kinder in Deutschland und Europa. Sie wurden ihrer Kindheit beraubt, ihrer Bildung, ihrer Freunde und ihrer Unbeschwertheit. Viele fanden keinen sicheren Ort wie Eva, sondern wurden Opfer der Verfolgung, die sich stetig verschärfte.

Heute, Jahrzehnte später, ist es unsere Aufgabe, solche Geschichten lebendig zu halten. Nicht nur, um an das Leid zu erinnern, sondern auch, um daraus zu lernen. Ausgrenzung beginnt oft im Kleinen: ein Blick, ein Satz, ein Ausschluss. Doch die Folgen können verheerend sein.

Das Foto von Eva Rosenbaum und die Erinnerung an ihre Worte sind mehr als ein persönliches Zeugnis. Sie sind ein Fenster in die Vergangenheit, ein Spiegel unserer Verantwortung in der Gegenwart.