2) « La théorie de l’offensive à outrance, développée par les intellectuels, a conduit la France au bord du désastre. »

– Au début de la RPC, tous les camps adhèrent exclusivement à une vision offensive de la guerre. Les calculs théoriques de l’état-major français – soit dit en passant, moins mécanistes que ceux des Allemands et de ceux qui accordaient une grande importance à l’aspect psychologique de la conduite des hostilités – ne se distinguaient pas particulièrement dans ce contexte.

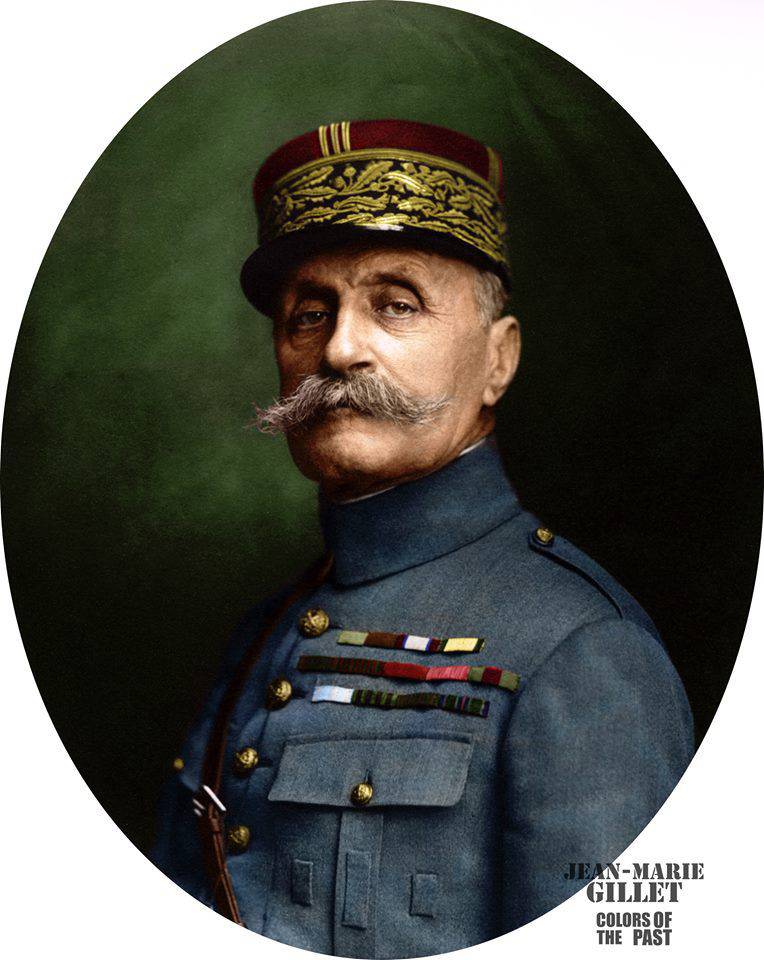

La véritable raison des hécatombes d’août résidait dans la faiblesse des officiers de corps et de division, caractérisés par une moyenne d’âge élevée et une faible qualité.

Dans l’armée régulière, compte tenu du faible niveau de vie, il restait des hommes incapables de faire autre chose, et les réservistes, parmi les masses, n’avaient aucune idée des méthodes de guerre modernes.

3) « Combats au corps à corps impitoyables dans les tranchées. »

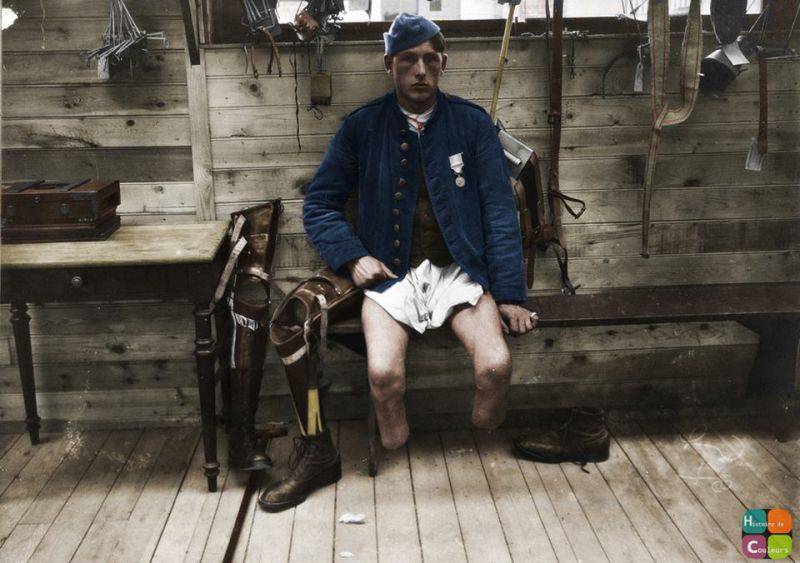

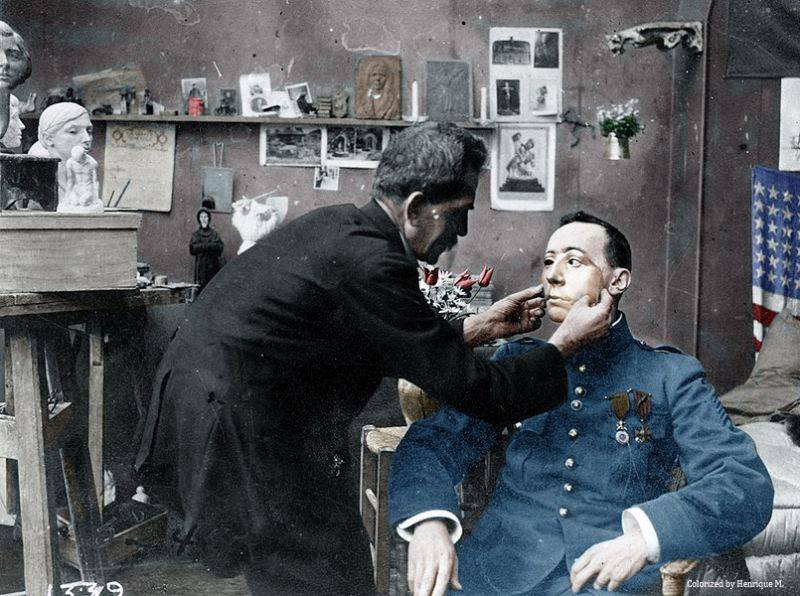

– Les statistiques médicales à ce sujet sont impitoyables. Les armes blanches ont causé 1 % des blessures mortelles en 1915 et 0,2 % en 1918. Les principales armes utilisées dans les tranchées étaient la grenade (69 %) et l’arme à feu (15 %).

Ceci est en corrélation avec la répartition des blessures sur le corps : 28,3 % à la tête, 27,6 % aux membres supérieurs, 33,5 % aux jambes, 6,6 % au thorax, 2,6 % au ventre et 0,5 % au cou.

4) « Gaz mortel »

: 17 000 morts et 480 000 blessés sur le front occidental. Soit 3 % de pertes cumulées et 0,5 % de morts. Le ratio tués/blessés est donc de 1 : 28, contre une moyenne de 1 : 1,7-2,5 sur le front.

Autrement dit, aussi cynique que cela puisse paraître, beaucoup plus de soldats ont survécu aux gaz et ont pu raconter leurs souffrances à tout le monde, malgré le fait que seulement 2 % des blessés sont devenus invalides à vie et que 70 % des empoisonnés ont repris du service en moins de 6 semaines.

5) « La France a péri dans les tranchées de Verdun. »

« Près de Verdun, la France a perdu à peu près autant de soldats que lors de la guerre mobile de 1918 et près de la moitié de ce qu’elle a perdu lors des batailles frontalières plus mobiles de la Marne. »

6) « Les officiers se cachaient derrière le dos des soldats. »

– La proportion de morts et de disparus parmi les officiers/soldats appelés à l’armée : infanterie – 29 %/22,9 %, cavalerie – 10,3 %/7,6 %, artillerie – 9,2 %/6 %, sapeurs – 9,3 %/6,4 %, aviation – 21,6 %/3,5 %. Par ailleurs, pour ne pas revenir sur cette question, il s’agit de la cavalerie détruite par les mitrailleuses.

7) « Les généraux ont fusillé les soldats rebelles. »

– Le nombre de soldats condamnés à mort par les tribunaux militaires de campagne (y compris ceux qui ont commis des infractions pénales) est de 740. Cela représente 0,05 % de tous les fantassins français morts.

Comme vous le savez, au début de la Première Guerre mondiale, les armées russe, allemande et britannique étaient équipées de mitrailleuses de même conception (Hiram Maxim), ne différant que par leurs munitions et leurs machines-outils : la mitrailleuse à roues Sokolov en Russie, la tripode en Grande-Bretagne (ces machines sont aujourd’hui utilisées dans le monde entier) et l’inhabituelle mitrailleuse à traîneau en Allemagne. C’est cette dernière, et c’est elle qui a alimenté la légende.

En réalité, la mitrailleuse équipée d’une telle machine devait être transportée soit comme une civière, soit traînée comme un patin, et pour faciliter ce travail, des ceintures munies de carabines y étaient fixées.

Au front, lors de ce transport, des mitrailleurs mouraient parfois, et leurs corps, attachés à la mitrailleuse par des sangles, ont donné naissance à une légende. Puis, la rumeur et les médias ont remplacé les sangles par des chaînes, pour plus d’effet.

Les Français allèrent encore plus loin et évoquèrent les kamikazes enfermés devant les « transporteurs de chars Schumann ». La légende se répandit largement et, comme l’écrivit plus tard Hemingway dans l’un de ses récits d’après-guerre, « … ses connaissances, qui avaient entendu des histoires détaillées de femmes allemandes enchaînées à des mitrailleuses dans la forêt des Ardennes en tant que patriotes, ne s’intéressaient pas aux mitrailleurs allemands incontestés et restaient indifférentes à ses récits. »

Un peu plus tard, Richard Aldington mentionna ces rumeurs dans son roman La Mort d’un héros (1929), où un homme, purement civil, enseigne à un soldat venu du front en permission :

« Oh, mais nos soldats sont si formidables, si formidables, vous savez, pas que les Allemands. Vous avez probablement déjà remarqué que les Allemands sont timorés ? Vous savez, ils doivent être enchaînés à des mitrailleuses.

» « Je n’ai rien remarqué de tel. » Je dois dire qu’ils se battent avec un courage et une persévérance incroyables. Ne pensez-vous pas que supposer le contraire n’est pas très flatteur pour nos soldats ? Après tout, nous n’avons pas encore réussi à vraiment faire pression sur les Allemands.

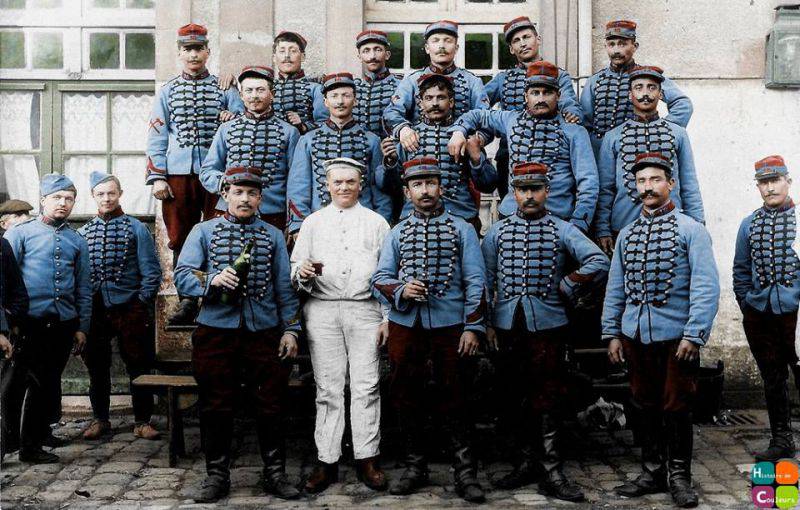

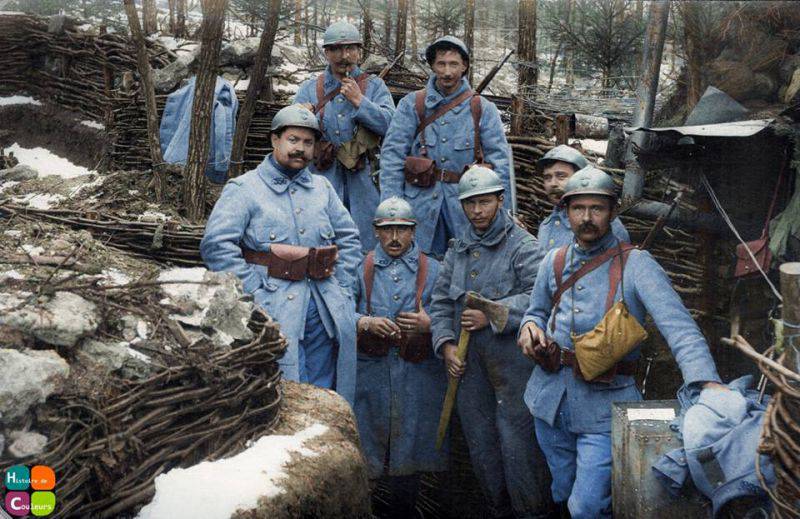

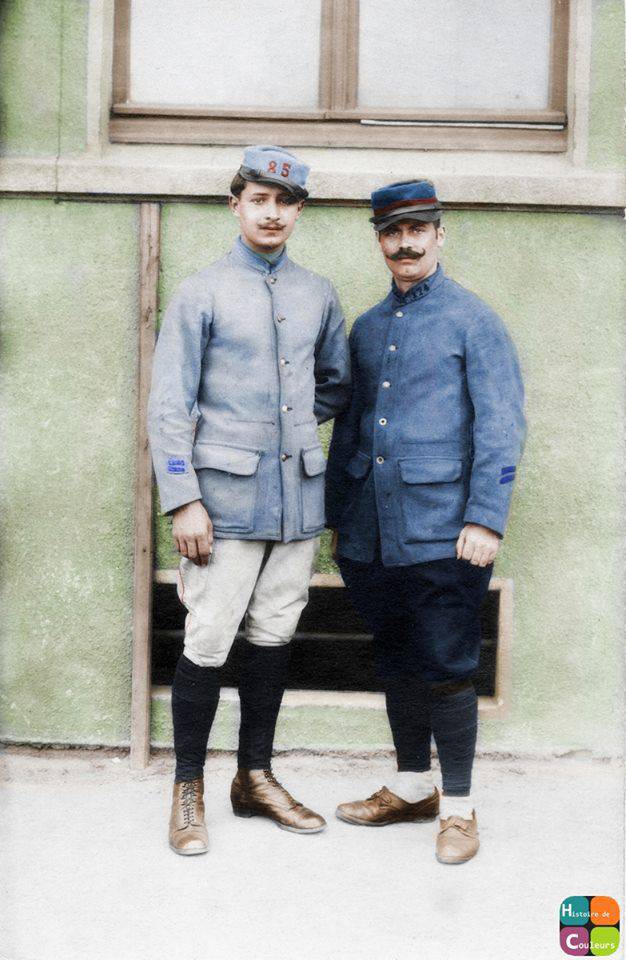

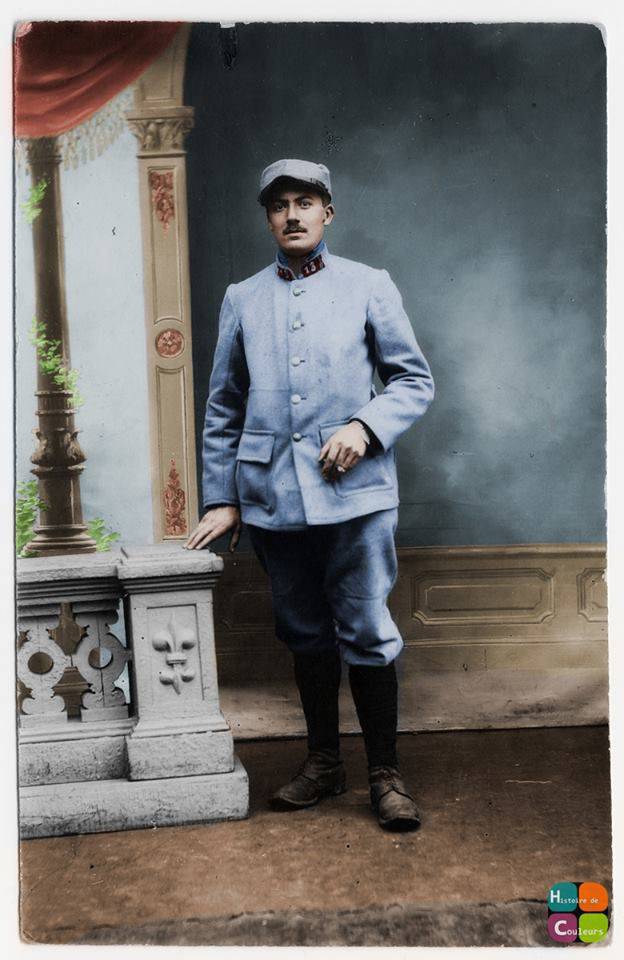

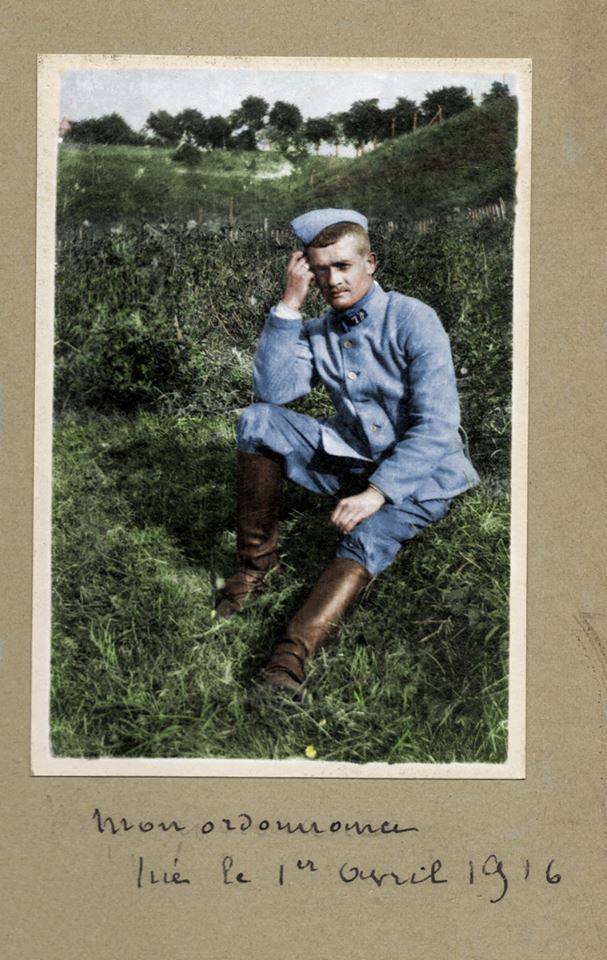

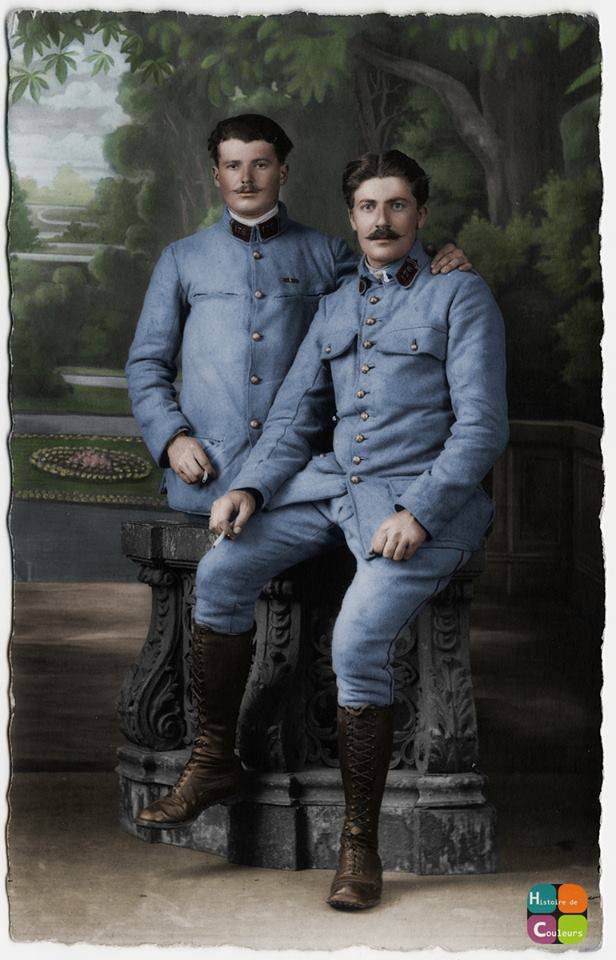

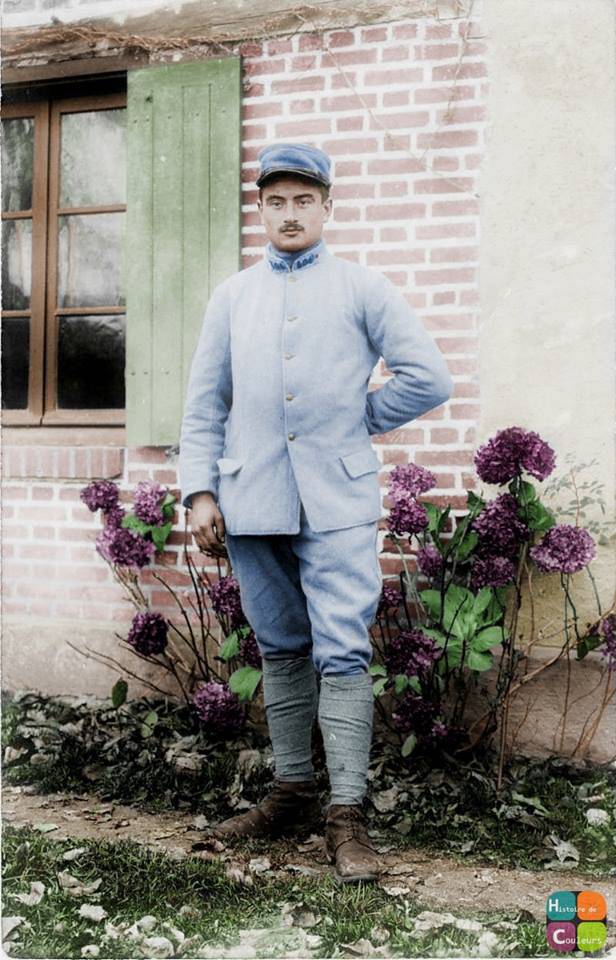

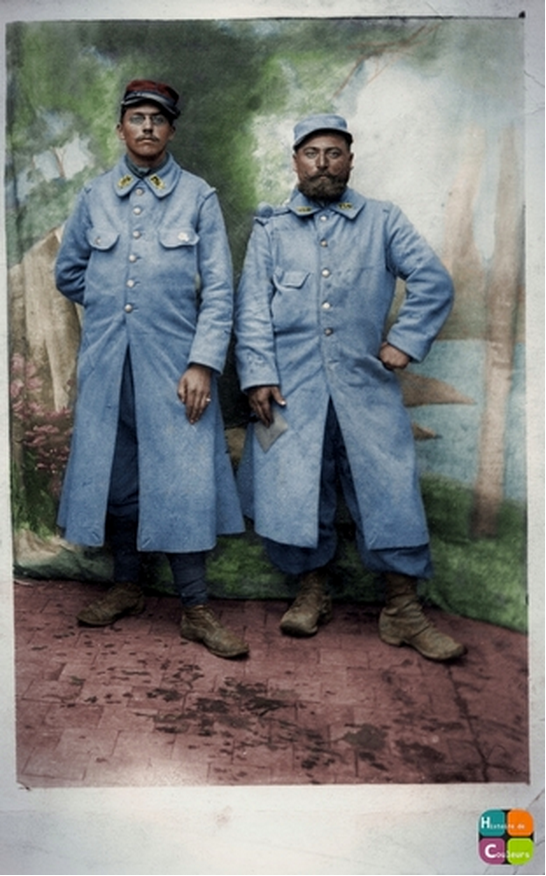

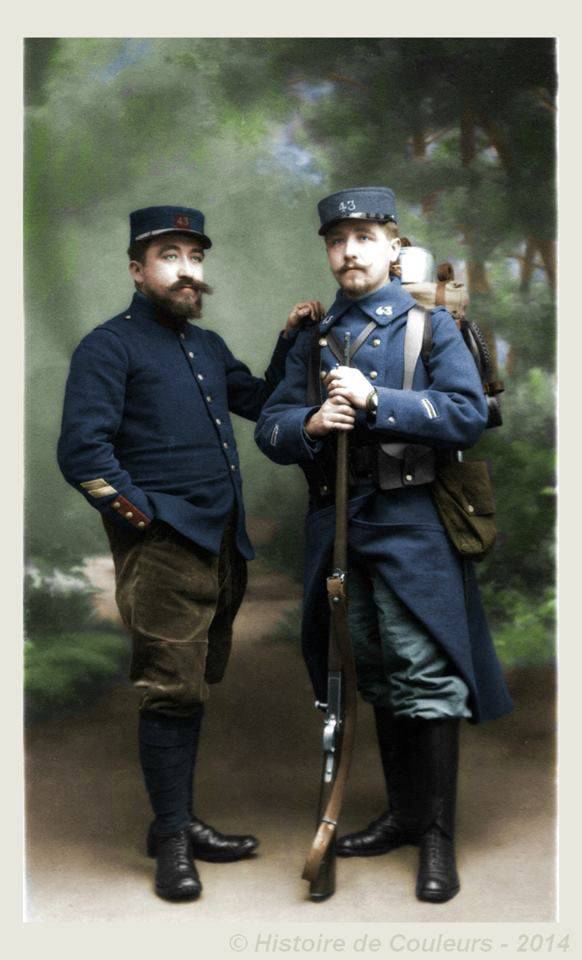

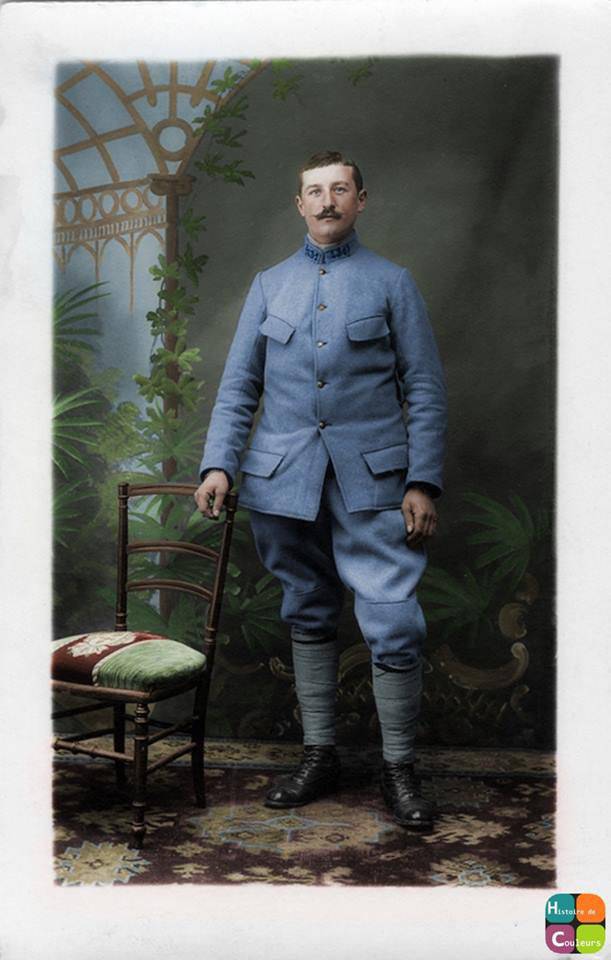

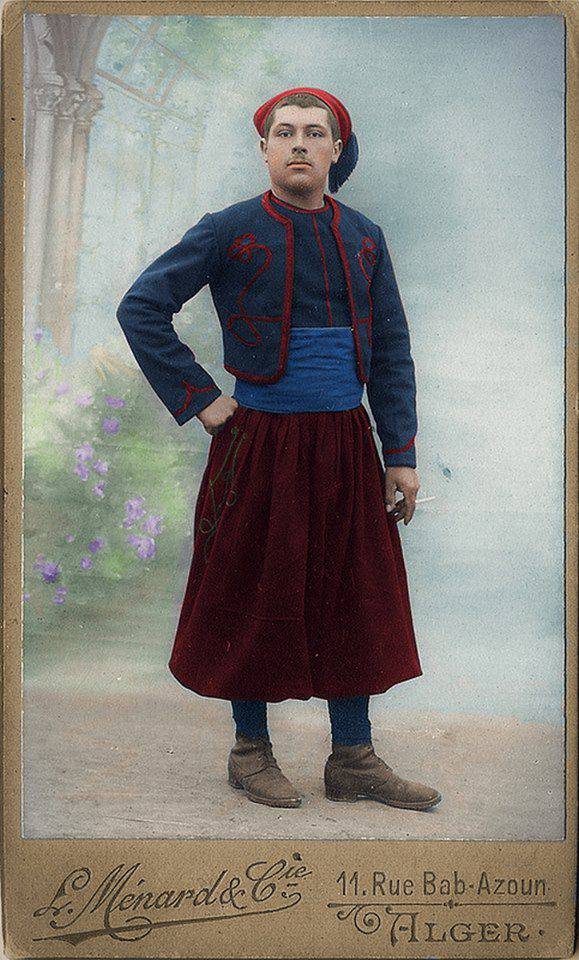

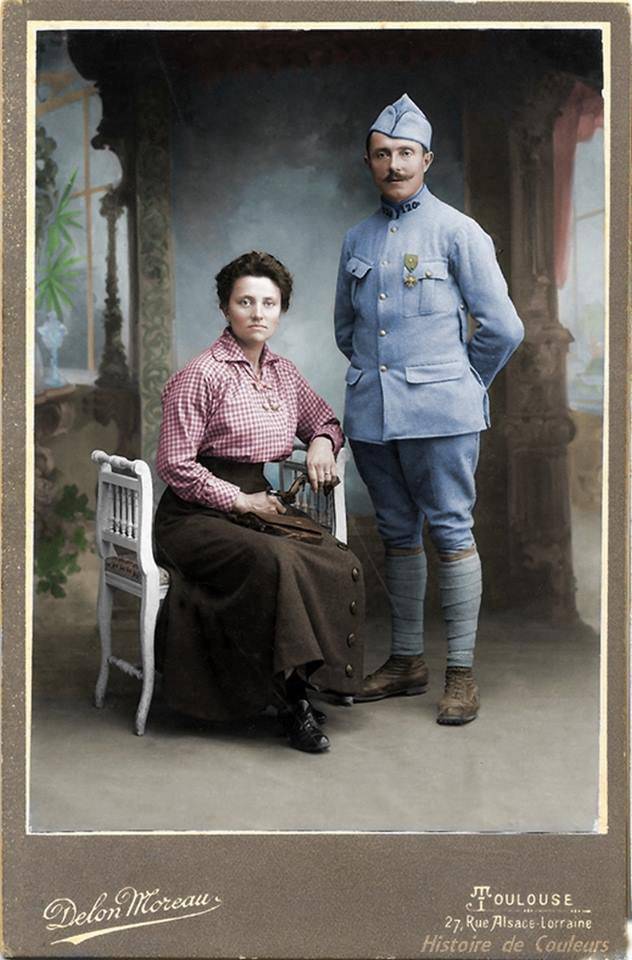

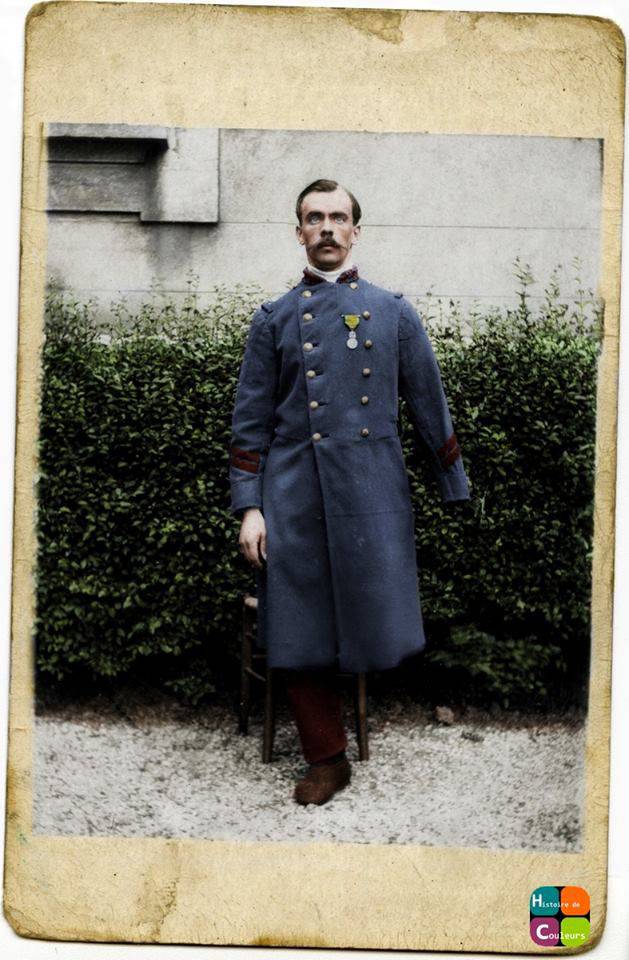

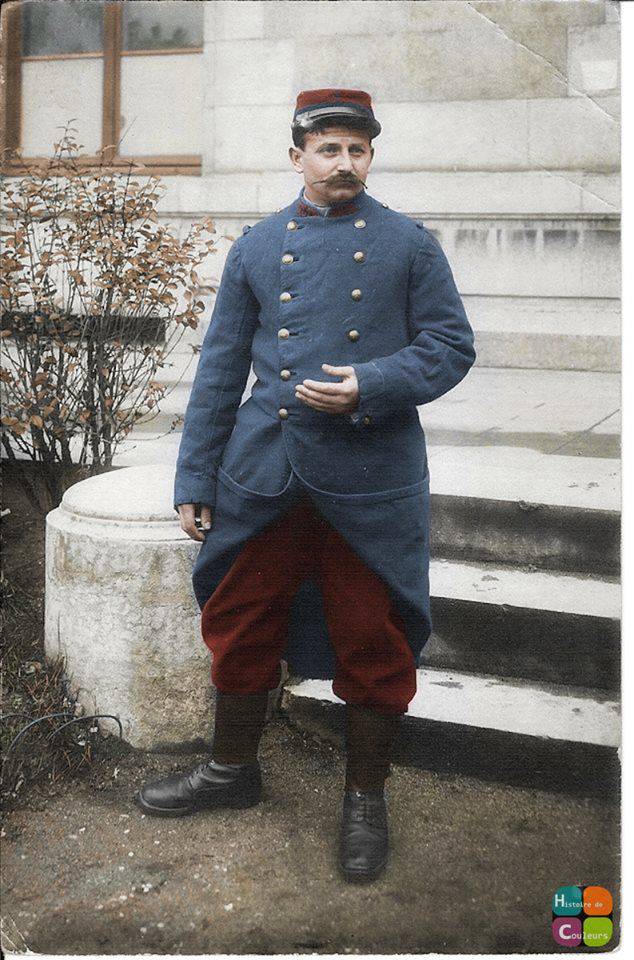

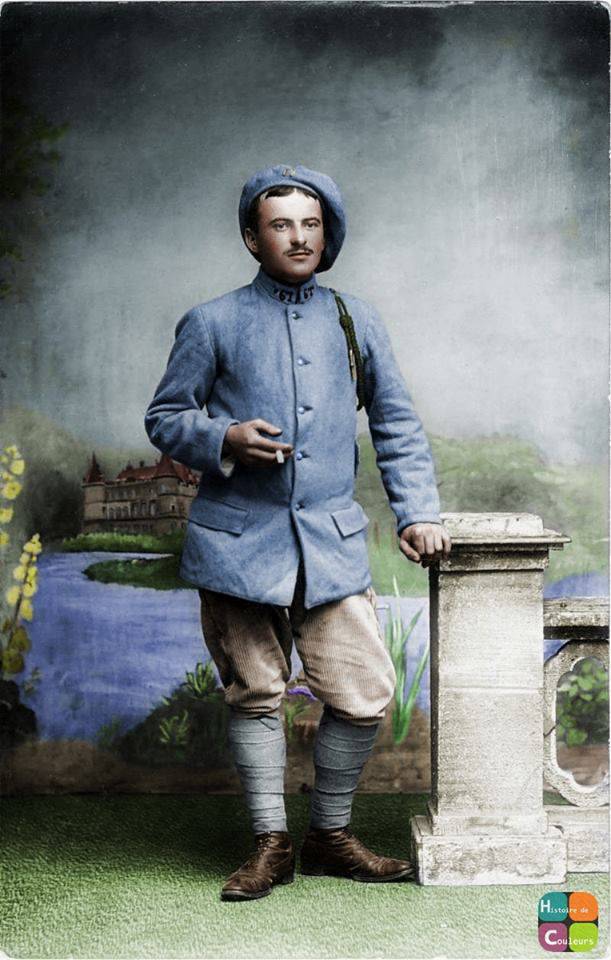

Au début de la Grande Guerre, le commandement et les officiers allemands ne cachaient pas leur mépris envers l’armée française, l’associant au « coq gaulois » – on la croyait tout aussi colérique et bruyante, mais en réalité faible et craintive.

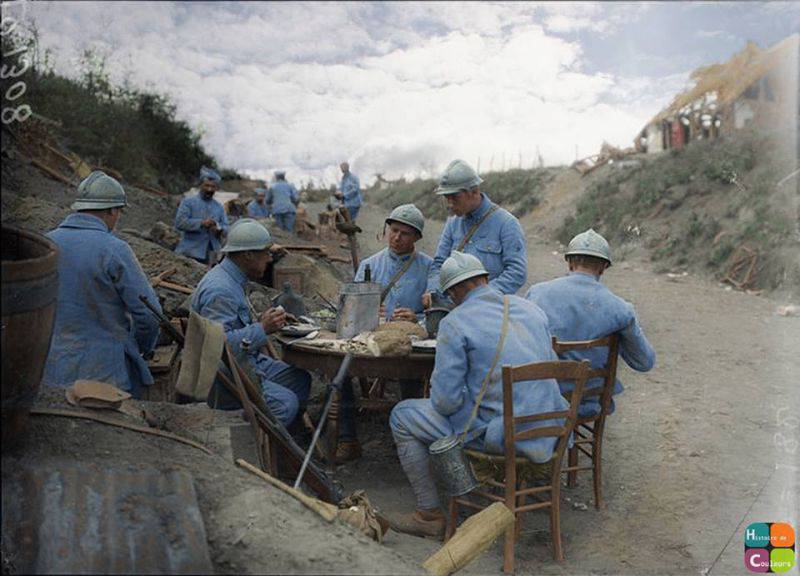

Pourtant, dès les premières batailles, les soldats français confirmèrent leur réputation de combattants acharnés et courageux, sincèrement prêts au sacrifice au nom de la patrie.

Leurs excellentes qualités de combattant se révélèrent d’autant plus précieuses qu’ils durent combattre cette fois avec l’arme la plus redoutable de tous les arsenaux des alliés et des adversaires.

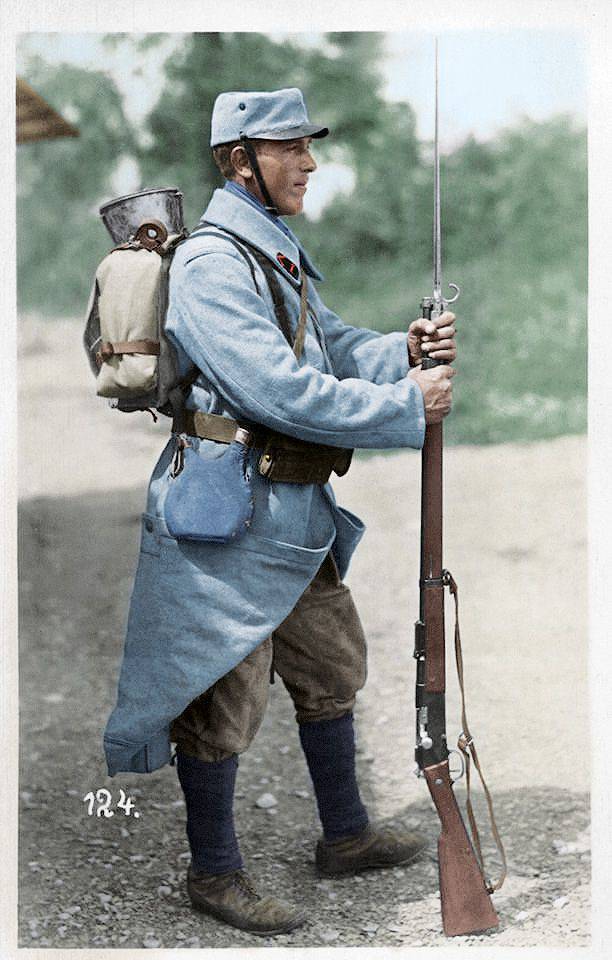

L’arme principale du soldat français – le fusil de 8 mm « Lebel-Berthier » – ne pouvait être comparée au « Mauser M.98 » allemand, cédant à bien des égards au « trilinéaire » russe, au « Arisack Type 38 » japonais et au « Springfield M.1903 » américain. Nombreux sont ceux qui classent même la mitrailleuse « Shosh » parmi les curiosités militaires.

Cependant, comme les fantassins français étaient condamnés à l’utiliser (bien qu’ils aient tenté de remplacer leurs trophées ou ceux des alliés à la première occasion), ce fut finalement « l’arme de la victoire » de la Grande Guerre, dans laquelle l’armée française joua assurément un rôle décisif.

La mitrailleuse « Shosh » a également commencé à se développer spontanément, en réponse à la tendance mondiale à la création de systèmes d’armes automatiques.

Le futur fusil automatique (créé par les Français) reposait sur un système de mitrailleuse, non revendiqué et potentiellement infructueux, du concepteur austro-hongrois Rudolf Frommer, basé sur l’énergie de recul du canon à longue course.

Pour les armes à tir rapide, ce système est le plus déconseillé, car il entraîne une augmentation des vibrations. Cependant, les Français l’ont choisi.

Les caractéristiques tactiques et techniques des nouvelles armes étaient inférieures aux normes minimales. Le seul point positif de la « Shosh » était peut-être son faible poids : pas plus de 9,5 kg avec un chargeur à boîte de 20 cartouches et un bipied.

Cependant, elle ne s’est pas imposée comme une référence : la mitrailleuse danoise « Madsen », dotée d’une excellente automatisation de combat et d’une fiabilité exceptionnelle, ne pesait pas plus de 8,95 kg.

Malgré tous ses défauts, la mitrailleuse Shosh connut un succès commercial, quoique scandaleux. En service dans l’armée française jusqu’en 1924, la production totale s’élevait alors à 225 000 exemplaires.

Les Français parvinrent à tirer l’essentiel de leurs revenus de la vente de leurs mitrailleuses étrangères auprès de l’armée américaine, dont le marché des armes automatiques était saturé.

Au printemps 1917, peu après l’entrée en guerre des États-Unis, le directeur du département de l’armement de l’armée américaine, le général William Crozy, signa un contrat pour la fourniture de près de 16 000 mitrailleuses Shosh.

Il est à noter que, quelques années auparavant, ce même responsable avait catégoriquement rejeté l’idée de produire l’excellente mitrailleuse Lewis aux États-Unis, arguant que l’achat d’un modèle français, manifestement infructueux, témoignait d’un « manque évident de puissance de feu des formations américaines ».

Le résultat de son utilisation dans l’armée américaine n’est pas difficile à prédire : la mitrailleuse française reçut les mêmes notes peu flatteuses. Néanmoins, le général Crozi continua d’acheter massivement ces armes.

Le 17 août 1917, la Commission d’armement française reçut une commande de 25 000 mitrailleuses CSRG supplémentaires, uniquement pour la principale cartouche américaine 30-06 Springfield (7,62 ? 63 mm).

Le sort de ce contrat fut particulièrement singulier. Les mitrailleuses du fusil automatique modèle 1918 (Chauchat) commencèrent à tirer encore moins bien que celles conçues pour la cartouche native de 8 mm.

La munition 30-06, plus puissante, non seulement s’enrayait souvent, mais cassait aussi très rapidement le mécanisme de rechargement. Il n’est pas surprenant qu’après avoir reçu un peu plus de 19 000 mitrailleuses dans le cadre d’un nouveau contrat, les Américains aient catégoriquement refusé toute nouvelle livraison.

Plusieurs députés du Parlement français ont alors tenté d’ouvrir une enquête pour savoir où étaient passés les bénéfices de la vente de mitrailleuses manifestement inutiles aux Américains, mais elle a été rapidement classée – trop de militaires et de diplomates de haut rang étaient impliqués dans un accord des deux côtés de l’océan Atlantique.