- Homepage

- Uncategorized

- Vor 64 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer – Historische Karte von 1963 enthüllt die Teilung einer Stadt.H

Vor 64 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer – Historische Karte von 1963 enthüllt die Teilung einer Stadt.H

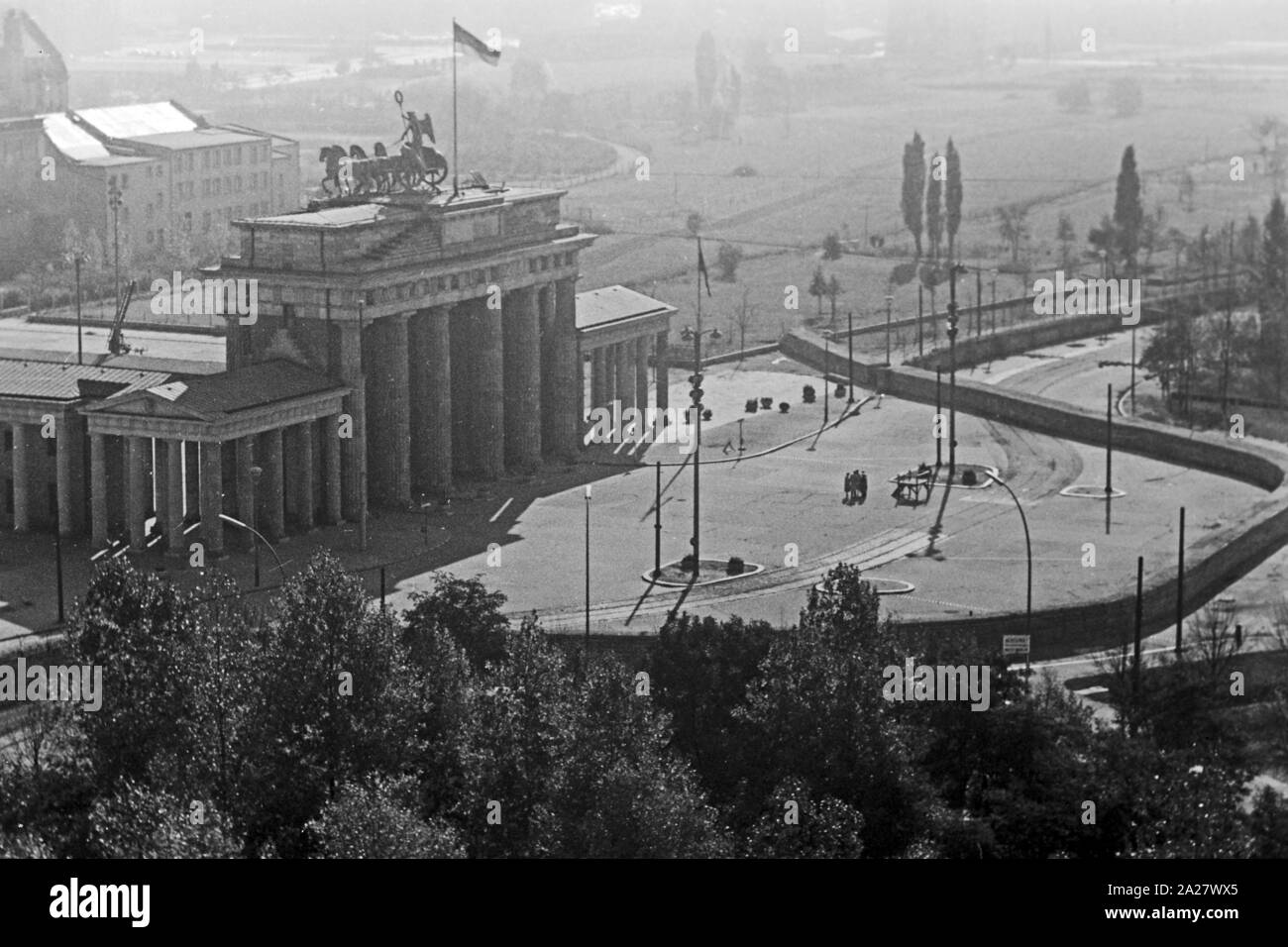

Am Morgen des 13. August 1961 veränderte sich das Gesicht Berlins für immer. Was zunächst wie eine weitere angespannte Nacht im Kalten Krieg schien, entwickelte sich innerhalb weniger Stunden zu einer physischen Trennung, die Familien, Freunde und ein ganzes Volk entzweite. In den frühen Stunden begannen Volkspolizisten, Angehörige der Betriebskampfgruppen und Pioniereinheiten der DDR, Straßen aufzureißen, Stacheldrahtbarrieren zu errichten und Übergänge abzuriegeln.

Die historische Karte von 1963, die heute in der Sammlung Hameister erhalten ist, zeigt das Berlin jener Jahre in all seiner Zerrissenheit. Die roten Linien markieren die Grenzverläufe, die grauen Flächen symbolisieren den Todesstreifen – eine Pufferzone, in der jedes Leben in Gefahr war. Es ist eine Karte, die nicht nur Straßen und Viertel darstellt, sondern auch den politischen Riss, der mitten durch eine pulsierende Metropole verlief.

Damals lebten rund 3,5 Millionen Menschen in Ost-Berlin und über 2 Millionen in West-Berlin. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war die Stadt ein Brennpunkt der weltpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Ost und West. Schon vor 1961 hatten Hunderttausende die DDR verlassen, viele davon über Berlin, da die Grenze hier vergleichsweise durchlässig war. Zwischen 1949 und August 1961 flohen fast 2,7 Millionen Menschen in den Westen – Ärzte, Ingenieure, Handwerker, Studenten. Für die DDR-Führung war dies ein „Aderlass“, der das Überleben des Systems gefährdete.

Die Entscheidung zum Mauerbau fiel nicht über Nacht. Seit dem Frühjahr 1961 gab es in den höchsten Führungsebenen der DDR und der Sowjetunion intensive Gespräche. Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende der DDR, hatte noch im Juni 1961 vor westlichen Journalisten erklärt: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ Nur wenige Wochen später wurde genau dieser Plan umgesetzt – ein Lehrstück politischer Täuschung.

Die ersten Sperranlagen bestanden aus Stacheldrahtrollen und provisorischen Barrikaden. Doch schon bald wurden diese durch Betonplatten, Wachtürme, Suchscheinwerfer und Patrouillenwege ersetzt. Die Mauer wuchs zu einem hochkomplexen Sicherheitssystem heran: Vorder- und Hinterlandmauer, Kfz-Sperrgraben, Selbstschussanlagen und ein freies Schussfeld. Wer versuchte, die Grenze zu überwinden, riskierte sein Leben. Nach Schätzungen kamen zwischen 140 und über 200 Menschen an der Berliner Mauer ums Leben – durch Schüsse, Minen oder tödliche Stürze.

Die Karte von 1963 dokumentiert nicht nur die physische Trennung, sondern auch die Anpassungen und Verfestigungen in den ersten beiden Jahren nach dem Mauerbau. Einige Straßen endeten abrupt an Betonwänden, U-Bahn- und S-Bahn-Verbindungen wurden gekappt, und Bahnhöfe im Osten, die von westlichen Zügen passierten, wurden zu sogenannten „Geisterbahnhöfen“. Westliche Züge fuhren durch, ohne Halt, während bewaffnete Grenzsoldaten auf den leeren Bahnsteigen Wache standen.

Für die Berliner bedeutete dies eine völlig neue Realität. Familien wurden auseinandergerissen – Eltern auf der einen, Kinder auf der anderen Seite. Paare, die sich nur wenige Straßenzüge entfernt gewohnt hatten, konnten sich plötzlich nicht mehr sehen. Selbst Beerdigungen oder Hochzeiten konnten nicht mehr gemeinsam gefeiert werden. Die Mauer zerschnitt nicht nur Straßen und Plätze, sondern auch das soziale Gefüge der Stadt.

Auf internationaler Ebene war der Bau der Mauer ein Fanal. Die USA und ihre westlichen Alliierten protestierten, doch militärisch griff niemand ein. Für den Westen wurde die Mauer zwar zum Symbol der Unterdrückung, gleichzeitig aber auch zu einer stabilisierenden Barriere im Kalten Krieg – ein paradoxer „Frieden aus Beton“. Für die DDR hingegen war sie offiziell ein „antifaschistischer Schutzwall“, in Wirklichkeit jedoch ein Instrument zur Verhinderung der Massenflucht.

Die Jahre nach 1961 sahen eine immer stärkere Perfektionierung der Grenzanlagen. Die 1963er Karte ist ein Zwischenstand dieser Entwicklung – noch nicht die spätere, nahezu unüberwindbare Mauer, aber bereits weit entfernt von den improvisierten Anfängen. Sie erlaubt einen Blick auf ein Berlin, in dem die Hoffnung auf baldige Wiedervereinigung bei vielen noch lebendig war, aber die Realität schon von Beton, Stacheldraht und Misstrauen geprägt wurde.

Heute, mehr als sechs Jahrzehnte später, ist die Berliner Mauer fast vollständig verschwunden. Doch Karten wie diese sind stille Zeugen einer Zeit, in der ein einziger Strich auf Papier über Freiheit oder Gefangenschaft entschied. Sie erinnern uns daran, wie fragil politische Ordnungen sein können und wie schnell aus Nachbarn Fremde werden können.

Wer die Karte betrachtet, kann nicht umhin, sich vorzustellen, wie es gewesen sein muss, an diesem Augustmorgen 1961 in Berlin zu sein – den dumpfen Klang von Presslufthämmern zu hören, das Klirren der Stacheldrahtrollen, das strenge Rufen der Soldaten. Für viele Berliner war dies der Tag, an dem ihre Stadt – und ihr Leben – in zwei Hälften zerbrach.