- Homepage

- Uncategorized

- September 1939: Der deutsche Überfall auf Polen – Der Beginn des Zweiten Weltkriegs.H

September 1939: Der deutsche Überfall auf Polen – Der Beginn des Zweiten Weltkriegs.H

Am frühen Morgen des 1. September 1939 begann ein Ereignis, das die Weltgeschichte für immer verändern sollte: Deutschland überfiel Polen und löste damit den Zweiten Weltkrieg aus. Der Angriff war das Ergebnis jahrelanger politischer Spannungen, aggressiver Expansionspolitik und ideologischer Besessenheit des NS-Regimes. Mit dem Überschreiten der polnischen Grenze durch deutsche Truppen wurde nicht nur ein Nachbarstaat überfallen, sondern auch der Grundstein für einen globalen Konflikt gelegt, der bis 1945 mehr als 60 Millionen Menschenleben fordern sollte.

Der Angriff begann um 4:45 Uhr morgens mit dem Beschuss der Westerplatte bei Danzig durch das deutsche Kriegsschiff „Schleswig-Holstein“. Fast zeitgleich überschritten deutsche Bodentruppen an mehreren Stellen die Grenze. Die Wehrmacht setzte auf das Konzept des sogenannten „Blitzkriegs“ – schnelle, koordinierte Angriffe durch Panzerverbände, unterstützt von der Luftwaffe. Schon in den ersten Stunden des Krieges wurde die Überlegenheit der deutschen Militärmaschinerie deutlich.

Polen war zwar nicht unvorbereitet, doch die ungleiche Stärkeverteilung ließ wenig Spielraum. Während Deutschland über moderne Panzer, Flugzeuge und eine gut ausgerüstete Armee verfügte, war die polnische Armee zahlenmäßig unterlegen und technisch teilweise veraltet. Dennoch leisteten polnische Soldaten erbitterten Widerstand, etwa in den Kämpfen um die Westerplatte oder bei der Verteidigung Warschaus.

Die politische Dimension war ebenso entscheidend. Der Angriff auf Polen war durch den geheimen Zusatzprotokoll des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes vom 23. August 1939 (Molotow-Ribbentrop-Pakt) vorbereitet worden. Darin vereinbarten das Deutsche Reich und die Sowjetunion die Aufteilung Polens und weiterer osteuropäischer Gebiete in Interessensphären. Am 17. September 1939 marschierten schließlich auch sowjetische Truppen in Ostpolen ein. Damit war das Schicksal des Landes besiegelt: Polen wurde zwischen zwei aggressiven Mächten aufgeteilt.

International hatte der Angriff gravierende Folgen. Bereits am 3. September 1939 erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Damit begann der Zweite Weltkrieg offiziell, zunächst noch als „Sitzkrieg“ an der Westfront, bevor er sich zu einem globalen Flächenbrand entwickelte.

Die Folgen für die polnische Bevölkerung waren katastrophal. Schon während des Feldzuges verübten deutsche Einheiten zahlreiche Kriegsverbrechen: Erschießungen, Zerstörungen und die gezielte Unterdrückung der Zivilbevölkerung. Nach der Besetzung folgte eine brutale Besatzungspolitik: Die polnische Elite wurde systematisch verfolgt, das Bildungswesen eingeschränkt, und Millionen Menschen wurden zur Zwangsarbeit deportiert. Für die jüdische Bevölkerung Polens begann mit dem deutschen Einmarsch ein beispielloses Kapitel der Verfolgung, das schließlich in den Holocaust mündete.

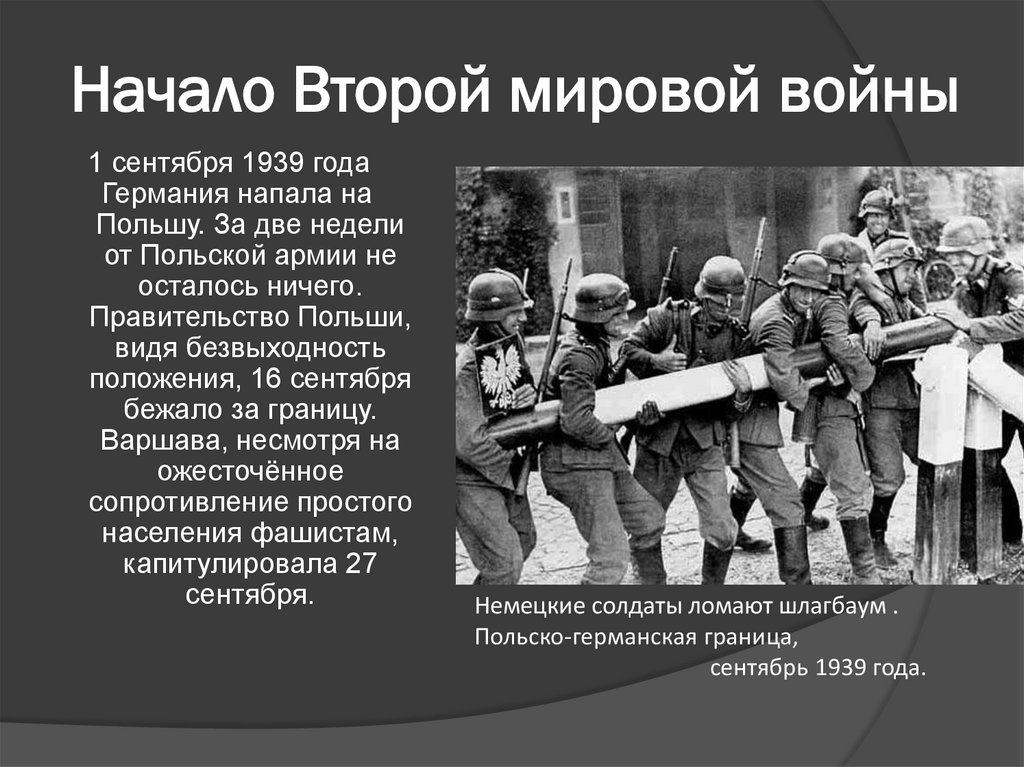

Das Bild des deutschen Angriffs auf einen polnischen Grenzposten, das oft in Geschichtsbüchern zu sehen ist, symbolisiert diesen entscheidenden Moment. Es zeigt nicht nur die militärische Gewalt, sondern auch die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, mit der das NS-Regime seine Ziele verfolgte. Der 1. September 1939 ist somit mehr als nur ein historisches Datum – er markiert den Beginn einer der dunkelsten Epochen der Menschheitsgeschichte.

Für viele Deutsche war der Beginn des Krieges zunächst mit Propaganda und Euphorie verbunden. Das Regime inszenierte den Überfall als „Verteidigungsmaßnahme“, indem es falsche Vorwände konstruierte, etwa den sogenannten „Überfall auf den Sender Gleiwitz“, eine inszenierte Aktion, die den Eindruck erwecken sollte, Polen habe Deutschland angegriffen. Diese Täuschung sollte international rechtfertigen, was in Wahrheit ein klarer Angriffskrieg war.

Rückblickend lässt sich der Überfall auf Polen als Paradebeispiel für die aggressive Expansionspolitik Adolf Hitlers deuten. Bereits 1938 hatte er mit der Annexion Österreichs und dem Münchner Abkommen über das Sudetenland seine territorialen Ansprüche durchgesetzt. Doch während diese Schritte noch ohne offenen Krieg erfolgten, überschritt Hitler mit dem Angriff auf Polen die Grenze zum offenen globalen Konflikt.

Die Erinnerung an den 1. September 1939 ist heute ein fester Bestandteil der europäischen Erinnerungskultur. In Polen gilt dieses Datum als Symbol für den Beginn eines beispiellosen Leidensweges, in Deutschland erinnert es an die Verantwortung für einen Krieg, der unermessliches Leid über die Welt brachte. Gedenkveranstaltungen, Denkmäler und historische Forschung halten die Erinnerung wach und mahnen, welche Folgen nationalistische Ideologien, Aggression und Kriegstreiberei haben können.

Wenn wir heute auf dieses Datum zurückblicken, sehen wir nicht nur den Beginn einer militärischen Auseinandersetzung, sondern auch den Anfang einer Katastrophe, die Millionen von Menschen betraf: Soldaten, Zivilisten, Flüchtlinge, Deportierte und Verfolgte. Die Geschichte des 1. September 1939 erinnert uns daran, dass Frieden und Diplomatie niemals als selbstverständlich betrachtet werden dürfen.