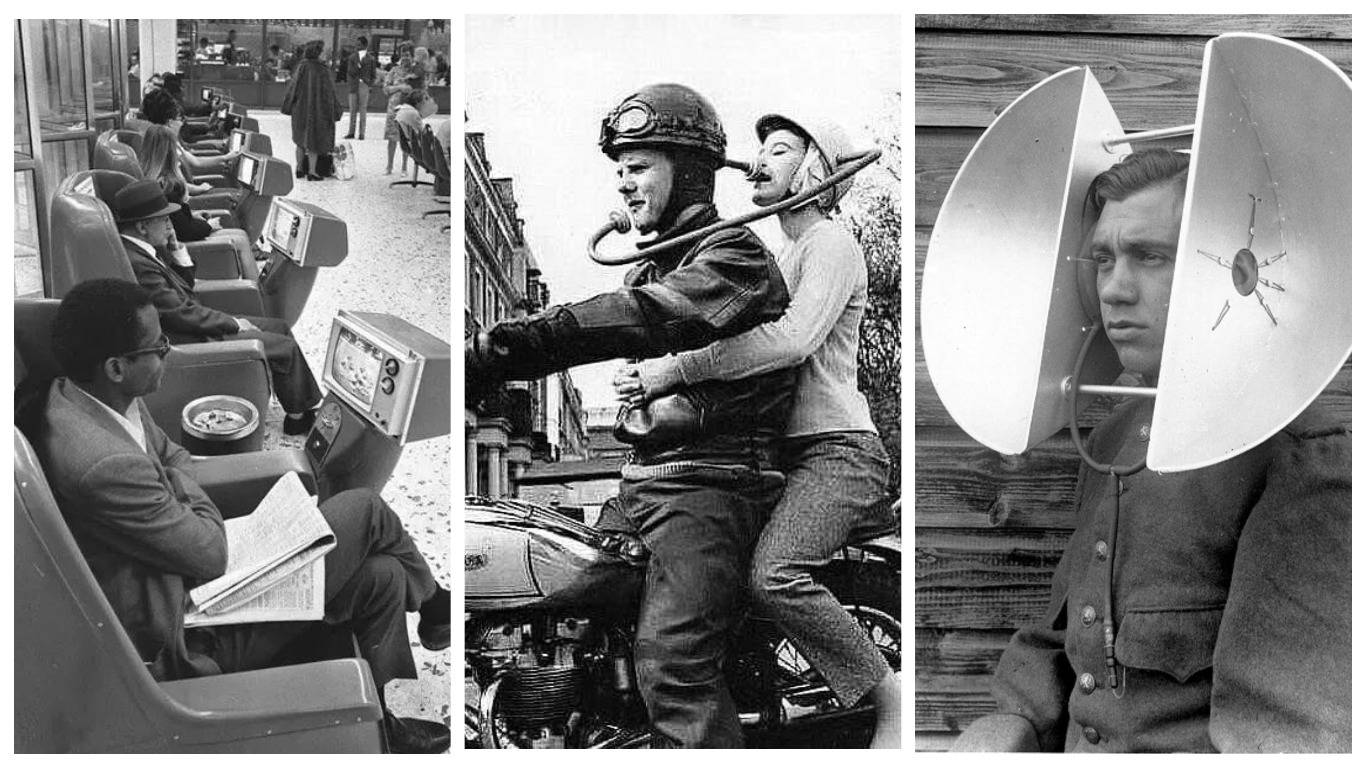

Kuriose Kriegsinnovation – Deutscher Soldat mit akustischem Horchgerät zur Flugzeugerkennung, 1930er Jahre.H

In einer Zeit, in der Radar noch Zukunftsmusik war, suchten Militäringenieure fieberhaft nach Wegen, feindliche Flugzeuge frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis war eine Reihe von erstaunlichen und oft skurrilen Geräten – sogenannte akustische Horchgeräte, die den Himmel „abhörten“.

Das Bild zeigt einen deutschen Soldaten in den 1930er Jahren, der ein tragbares Horchgerät trägt – ein früher Versuch, den Lärm von Flugzeugmotoren aus der Ferne zu orten. Zwei große Parabolschalen fangen den Schall auf und leiten ihn über Schläuche direkt zu den Ohren des Soldaten. Durch das leichte Drehen des Kopfes konnte er die Richtung bestimmen, aus der das Geräusch kam.

So absurd dieses Gerät heute wirkt, es war damals ein ernstzunehmendes Werkzeug der Luftverteidigung. Schon im Ersten Weltkrieg hatten Armeen erkannt, dass man feindliche Flugzeuge oft hören konnte, bevor man sie sah. Da die damaligen Flugzeuge laut waren und in niedrigen Höhen flogen, war das Ohr ein wertvolles Instrument. In den 1920er und 1930er Jahren, als die Flugzeuggeschwindigkeit und Flughöhen zunahmen, versuchten Ingenieure, diesen Vorteil technisch zu optimieren.

Deutschland, Großbritannien, Japan und auch die Niederlande entwickelten Dutzende verschiedener Modelle. Einige sahen aus wie riesige Trichter, andere wie Metallohren an Drehgestellen. Manche Horchgeräte wurden auf Lastwagen montiert oder auf Drehtürmen installiert, damit sie sich mit dem Wind und der Schallrichtung bewegen konnten.

Das Gerät auf dem Foto gehört zu den tragbaren Versionen, die in der Frühphase der deutschen Luftverteidigung getestet wurden. Der Soldat, der es trägt, sieht beinahe aus wie eine futuristische Figur aus einem Science-Fiction-Film – doch er steht mitten in der Realität einer Zeit, in der der technische Wettlauf zwischen den Nationen immer intensiver wurde.

Ziel war es, feindliche Flugzeuge zu hören, bevor sie die Grenze überquerten, und so rechtzeitig Alarm zu schlagen. Der Soldat lauschte konzentriert in die Ferne; sobald er ein Motorengeräusch wahrnahm, meldete er Richtung und Entfernung. Ein anderer Soldat konnte die Daten in Karten eintragen oder an Flakstellungen weitergeben.

Doch die Effektivität dieser Geräte war begrenzt. Die Schallgeschwindigkeit, Windrichtung und Umgebungsgeräusche führten oft zu Fehldeutungen. Auch das gleichzeitige Auftreten mehrerer Flugzeuge machte eine genaue Ortung fast unmöglich. Mit der Erfindung des Radars Ende der 1930er Jahre wurden die akustischen Systeme rasch veraltet – sie verschwanden fast vollständig aus dem militärischen Einsatz.

Trotzdem bleibt die Erfindung ein faszinierendes Kapitel der Technikgeschichte. Sie zeigt, wie einfallsreich Ingenieure waren, um mit den Mitteln ihrer Zeit Probleme zu lösen. In einer Ära, in der Elektronik noch kaum entwickelt war, griff man auf Physik, Mechanik und das menschliche Gehör zurück – ein beeindruckendes Beispiel für „Low-Tech-Innovation“.

Heute sind viele dieser Geräte in Museen erhalten, etwa im Deutschen Museum in München oder im Imperial War Museum in London. Sie erinnern an eine Zeit, in der die Welt am Rand des Zweiten Weltkriegs stand und der technologische Wettlauf über Sieg oder Niederlage entschied.

Besonders interessant ist, dass ähnliche akustische Geräte auch in anderen Ländern verwendet wurden:

-

In Japan wurden gigantische Horchgeräte installiert, die an Elefantenohren erinnerten.

-

In Großbritannien nutzte man große Betonreflektoren an der Küste – sogenannte „Sound Mirrors“ –, um die Motorengeräusche deutscher Bomber über dem Ärmelkanal zu hören.

-

In den Niederlanden gab es sogar ganze Horchstationen mit mehreren synchronisierten Mikrofonen, die Schallrichtungen triangulierten.

Obwohl alle diese Systeme letztlich vom Radar überholt wurden, bildeten sie die Grundlage für das, was später zur modernen Luftüberwachung wurde. Einige Prinzipien – etwa die Richtungsbestimmung durch Schallverzögerung – werden heute in Sonar- und Akustiktechnologien wiederverwendet.

Wenn man sich den Soldaten auf dem Foto ansieht, erkennt man mehr als nur eine skurrile Szene: Man sieht den menschlichen Versuch, Kontrolle über das Unsichtbare zu gewinnen. Das Gerät wirkt klobig, unbequem und fast lächerlich – aber es steht symbolisch für den Mut zur Innovation in einer unsicheren Zeit.

Jede Epoche hat ihre Technologien, die später seltsam erscheinen. Vielleicht werden künftige Generationen ebenso über unsere heutigen Geräte schmunzeln, wie wir es bei diesem Horchhelm tun. Doch genau darin liegt der Reiz der Geschichte: zu sehen, wie weit der menschliche Einfallsreichtum reicht, wenn die Not es verlangt.

Das Horchgerät mag heute kurios wirken – aber es war einst ein ernsthaftes Werkzeug in einem ernsten Zeitalter. Und es erinnert uns daran, dass jeder Fortschritt, so seltsam er anfangs auch aussehen mag, ein Schritt in Richtung Zukunft ist.