- Homepage

- Uncategorized

- Junge Nächte in Berlin: Vom Tanz im Schatten der Trümmer bis zur Clubkultur der 90er.H

Junge Nächte in Berlin: Vom Tanz im Schatten der Trümmer bis zur Clubkultur der 90er.H

Junge Nächte in Berlin: Vom Tanz im Schatten der Trümmer bis zur Clubkultur der 90er

Berlin war schon immer eine Stadt der Gegensätze – und nirgendwo spiegelte sich das so deutlich wider wie im Nachtleben. Zwischen 1945 und 1990 erlebte die Jugend hier eine einzigartige Entwicklung: vom Tanz auf improvisierten Parkettböden zwischen Ruinen über die wilden Kellerbars der Nachkriegszeit bis hin zu den legendären Clubs, die nach dem Mauerfall die Weltbühne eroberten. Wer verstehen will, wie aus Schutt und Trümmern ein Zentrum der Subkultur entstand, muss einen Blick auf jene Nächte werfen, in denen Berliner Jugendliche ihre Freiheit feierten – manchmal leise, manchmal laut, aber immer voller Energie.

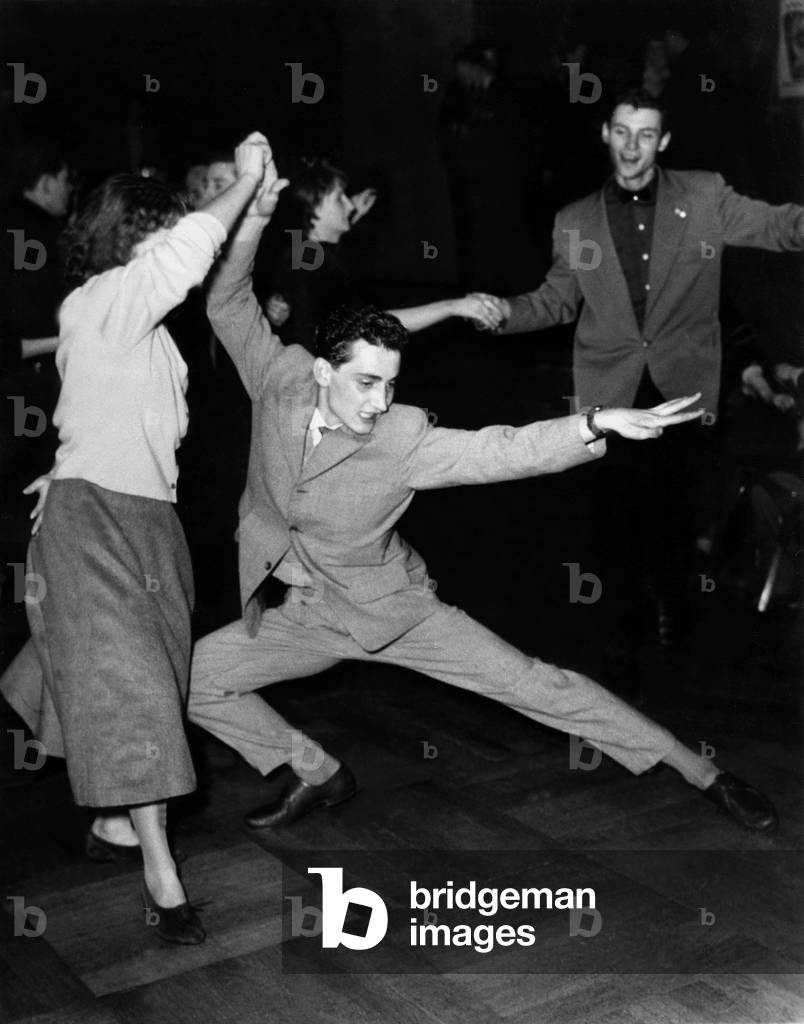

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Berlin in Schutt und Asche. Doch gerade in dieser düsteren Zeit suchte die Jugend nach Momenten der Leichtigkeit. Tanzlokale entstanden oft provisorisch in Kellern zerstörter Häuser oder in wiederaufgebauten Sälen. Der Swing, Jazz und später Rock’n’Roll gaben den Ton an. Die Bars jener Jahre waren nicht nur Orte des Vergnügens, sondern auch Räume, in denen die junge Generation ihre Hoffnung auf ein neues Leben ausdrückte. Oft spielten kleine Live-Bands auf selbstgebastelten Instrumenten, und der Eintritt war gering – wichtig war nur, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Berlin in Schutt und Asche. Doch gerade in dieser düsteren Zeit suchte die Jugend nach Momenten der Leichtigkeit. Tanzlokale entstanden oft provisorisch in Kellern zerstörter Häuser oder in wiederaufgebauten Sälen. Der Swing, Jazz und später Rock’n’Roll gaben den Ton an. Die Bars jener Jahre waren nicht nur Orte des Vergnügens, sondern auch Räume, in denen die junge Generation ihre Hoffnung auf ein neues Leben ausdrückte. Oft spielten kleine Live-Bands auf selbstgebastelten Instrumenten, und der Eintritt war gering – wichtig war nur, dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung kam auch ein neues Selbstbewusstsein. In West-Berlin öffneten immer mehr Tanzbars, Jazzkeller und Musikclubs. Jugendliche strömten in Orte wie den “Riverboat Club” oder das “Moka Efti”, um amerikanische Musik zu hören und zu tanzen. Für viele Eltern war diese Kultur ein Schock – sie galt als wild, rebellisch und gefährlich. Doch genau das machte sie für die Jugend attraktiv. Die Szene war bunt gemischt: Arbeiterkinder, Studenten und Künstler feierten Seite an Seite. In Ost-Berlin hingegen waren Bars und Clubs stärker reguliert. Offizielle Tanzveranstaltungen wurden vom Staat organisiert, doch heimlich fanden auch private Partys statt – eine stille Form des Widerstands gegen die kulturellen Grenzen der DDR.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung kam auch ein neues Selbstbewusstsein. In West-Berlin öffneten immer mehr Tanzbars, Jazzkeller und Musikclubs. Jugendliche strömten in Orte wie den “Riverboat Club” oder das “Moka Efti”, um amerikanische Musik zu hören und zu tanzen. Für viele Eltern war diese Kultur ein Schock – sie galt als wild, rebellisch und gefährlich. Doch genau das machte sie für die Jugend attraktiv. Die Szene war bunt gemischt: Arbeiterkinder, Studenten und Künstler feierten Seite an Seite. In Ost-Berlin hingegen waren Bars und Clubs stärker reguliert. Offizielle Tanzveranstaltungen wurden vom Staat organisiert, doch heimlich fanden auch private Partys statt – eine stille Form des Widerstands gegen die kulturellen Grenzen der DDR.

In den 70er-Jahren verschob sich das Nachtleben erneut. Punk und experimentelle Musik prägten den Ton. Bars und Clubs wurden zu Treffpunkten für alternative Szenen. Besonders in West-Berlin, das durch seine besondere politische Lage ein Magnet für Aussteiger und Kreative war, entstanden legendäre Orte wie der “SO36”. Hier trafen sich Musiker, Maler und Freigeister, um laut und unkonventionell ihre Freiheit auszuleben. Tanz war nicht mehr nur Vergnügen, sondern ein Statement. In Ost-Berlin war die Szene kleiner, aber nicht weniger bedeutend: heimliche Kellerbars, in denen Blues, Beat oder Rock gespielt wurde, entwickelten sich zu Inseln der Freiheit.

In den 70er-Jahren verschob sich das Nachtleben erneut. Punk und experimentelle Musik prägten den Ton. Bars und Clubs wurden zu Treffpunkten für alternative Szenen. Besonders in West-Berlin, das durch seine besondere politische Lage ein Magnet für Aussteiger und Kreative war, entstanden legendäre Orte wie der “SO36”. Hier trafen sich Musiker, Maler und Freigeister, um laut und unkonventionell ihre Freiheit auszuleben. Tanz war nicht mehr nur Vergnügen, sondern ein Statement. In Ost-Berlin war die Szene kleiner, aber nicht weniger bedeutend: heimliche Kellerbars, in denen Blues, Beat oder Rock gespielt wurde, entwickelten sich zu Inseln der Freiheit.

Die 1980er: Techno-Vorbote und Mauerstadt-Atmosphäre

Die 80er brachten einen neuen Sound – elektronische Musik. West-Berliner Clubs experimentierten mit neuen Klängen, während die Mauer die Stadt noch immer teilte. Orte wie der “Metropol” wurden zu Symbolen des Nachtlebens. Junge Leute tanzten bis in den Morgen, umgeben von Neonlichtern und dem Gefühl, in einer besonderen Blase zu leben: isoliert, aber frei. In Ost-Berlin entstanden ebenfalls kleine Nischen, oft getarnt als Kulturveranstaltungen. Die Bars dieser Zeit waren Orte, an denen man für ein paar Stunden vergaß, dass draußen Beton und Stacheldraht die Stadt durchzogen.

Mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 änderte sich alles. Plötzlich standen unzählige leerstehende Gebäude im Osten zur Verfügung – Fabrikhallen, Keller, verlassene Kinos. Jugendliche aus Ost und West verwandelten diese Orte in Clubs. Die Techno-Welle erfasste Berlin und machte die Stadt bald zum Epizentrum der weltweiten Clubkultur. Namen wie “Tresor” oder später “Berghain” wurden Synonyme für Freiheit, Exzess und Gemeinschaft. Doch die Wurzeln dieser Entwicklung lagen in jenen Jahrzehnten zuvor, als Berliner Jugendliche trotz Krieg, Teilung und Kontrolle immer wieder Wege fanden, ihre Nächte zu feiern.

Mit dem Fall der Mauer im Jahr 1989 änderte sich alles. Plötzlich standen unzählige leerstehende Gebäude im Osten zur Verfügung – Fabrikhallen, Keller, verlassene Kinos. Jugendliche aus Ost und West verwandelten diese Orte in Clubs. Die Techno-Welle erfasste Berlin und machte die Stadt bald zum Epizentrum der weltweiten Clubkultur. Namen wie “Tresor” oder später “Berghain” wurden Synonyme für Freiheit, Exzess und Gemeinschaft. Doch die Wurzeln dieser Entwicklung lagen in jenen Jahrzehnten zuvor, als Berliner Jugendliche trotz Krieg, Teilung und Kontrolle immer wieder Wege fanden, ihre Nächte zu feiern.

Fazit: Spielen, Tanzen, Widerstehen

Von 1945 bis 1990 zeigte sich die Berliner Jugend in all ihrer Kreativität, ihrem Mut und ihrer Sehnsucht nach Freiheit. Bars und Clubs waren mehr als nur Orte des Vergnügens – sie waren Räume, in denen Widerstand, Aufbruch und Hoffnung Ausdruck fanden. Im Schatten der Geschichte, zwischen Ruinen und Mauern, entstand eine Kultur, die den Grundstein für das heutige Berlin legte: eine Stadt, die wie keine andere für Vielfalt, Nachtleben und Freiheit steht.