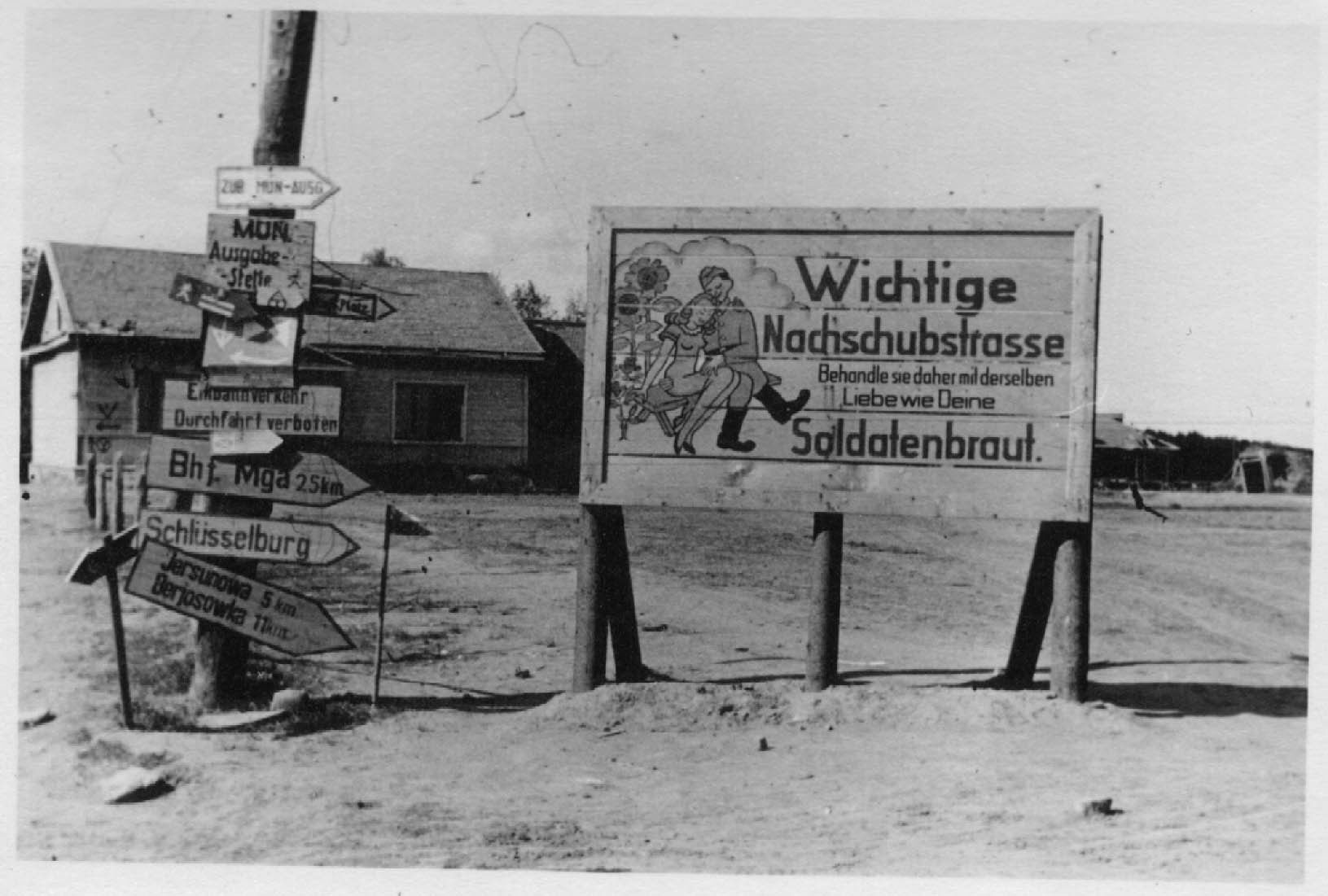

Frontstraßen im Blick: Ein Wehrmachtssoldat passiert ein ungewöhnliches Schild an der Ostfront.H

An einer staubigen, endlos wirkenden Straße irgendwo an der Ostfront im Jahr 1941 hält ein deutscher Soldat auf seinem Motorrad inne. Sein Blick fällt auf ein hölzernes Schild, das mitten am Straßenrand steht. Darauf prangt in großen Buchstaben die Aufschrift: „Wichtige Nachschubstraße – Behandle sie daher mit derselben Liebe wie Deine Soldatenbraut.“ Daneben eine farbige Zeichnung: Ein Soldat sitzt mit einer jungen Frau auf einer Bank, eng umschlungen, beide lächelnd – ein seltsam romantisches Motiv inmitten des trostlosen Kriegsalltags.

Dieses Schild ist weit mehr als nur ein Straßenhinweis. Es ist ein Stück Frontpropaganda, eingebettet in den Alltag der Wehrmacht, das gleich mehrere Botschaften transportiert. Offiziell war es eine Erinnerung an die Bedeutung der Versorgungswege: Diese Straßen waren die Lebensadern der Front, über die Munition, Lebensmittel, Ersatzteile und Nachschub zu den kämpfenden Einheiten gelangten. Jede Beschädigung, jede unnötige Belastung oder Blockade konnte für Soldaten an vorderster Linie den Unterschied zwischen Versorgung und Entbehrung bedeuten.

Doch die gewählte Sprache und Bildsprache gehen weit über reine Logistik hinaus. Statt nüchterner militärischer Anweisung wird der Appell emotional verpackt: „Behandle diese Straße wie Deine Soldatenbraut.“ Der Vergleich mit einer geliebten Frau, der man Sorge und Zärtlichkeit entgegenbringt, sollte die Soldaten persönlich ansprechen. In einer Zeit, in der viele junge Männer monatelang oder jahrelang von Zuhause getrennt waren, konnte ein solches Bild intensive Gefühle auslösen – Heimweh, Sehnsucht, aber auch den Wunsch, etwas Wertvolles zu schützen.

Das Foto fängt eine paradoxe Szenerie ein: Der harte Stahlhelm, das Kriegsgerät, das Motorrad – Symbole von Härte, Disziplin und Gefahr – stehen im Kontrast zu der zarten, fast kitschigen Zeichnung auf dem Schild. Der Hintergrund, vermutlich ein kleines Dorf mit einfachen Holzhäusern, unterstreicht den Gegensatz zwischen der Frontrealität und der inszenierten, idealisierten Welt, die Propaganda oft vermittelte.

Historisch gesehen war die Instandhaltung und Sicherung der Nachschubwege an der Ostfront ein entscheidender Faktor für den Verlauf des Unternehmens „Barbarossa“. Die gewaltigen Entfernungen, das oft unwegsame Gelände und das extreme Klima stellten die deutsche Wehrmacht vor enorme logistische Herausforderungen. Staubige Sommerstraßen verwandelten sich im Herbst in schlammige, kaum passierbare Moräste, und im Winter in vereiste, gefährliche Pisten. Jede Straße, die passierbar blieb, war Gold wert.

Solche Schilder hatten also auch eine sehr praktische Funktion: Sie sollten Fahrer und Soldaten daran erinnern, vorsichtig zu fahren, unnötigen Schaden zu vermeiden und diese Wege nicht durch unnötigen Verkehr zu blockieren. Aber gleichzeitig waren sie ein Werkzeug der psychologischen Kriegsführung nach innen – eine Art „Motivationsplakat“ für die eigenen Reihen.

Interessant ist auch die Wahl der Bildsprache: Die „Soldatenbraut“ war ein verbreiteter Begriff in der Propaganda jener Zeit. Sie stand symbolisch für die Treue und Unterstützung der Heimatfront, für das Mädchen oder die Verlobte, die zu Hause auf den Soldaten wartete. Indem man die Straße in diese Metapher einbettete, verschmolz man militärische Pflicht mit persönlicher Emotion. Das machte die Botschaft weniger wie einen Befehl und mehr wie eine Herzensangelegenheit.

Für den Soldaten auf dem Foto, der auf seinem Motorrad inne hält, mag dieses Schild ein kurzer Moment der Ablenkung gewesen sein – vielleicht ein Lächeln im grauen Alltag, vielleicht auch ein bittersüßer Stich ins Herz. Man kann sich vorstellen, wie er kurz an seine eigene Braut, Frau oder Freundin dachte, bevor er den Motor wieder anwarf und weiterfuhr, der endlosen Front entgegen.

Heute, über achtzig Jahre später, wirkt dieses Bild wie ein Fenster in eine andere Zeit. Es erzählt nicht nur von Krieg, sondern auch von der Art, wie Menschen selbst inmitten von Gewalt und Zerstörung versuchten, Gefühle von Nähe, Fürsorge und Heimat zu bewahren – selbst wenn diese in Form eines bemalten Holzschildes am Straßenrand standen.

Für Historiker und Geschichtsinteressierte ist diese Aufnahme eine wertvolle Quelle. Sie zeigt, wie die Wehrmacht Logistik und Moralpflege miteinander verknüpfte. Sie erinnert uns daran, dass Krieg nicht nur aus Schlachten besteht, sondern aus einem komplexen Geflecht aus Organisation, Symbolik und menschlicher Psyche.

Und für den Betrachter von heute bleibt die Szene zugleich befremdlich und faszinierend: Die Romantisierung einer Straße inmitten einer der blutigsten Feldzüge der Geschichte – ein stiller, fast surrealer Moment zwischen den Lärmexplosionen der Front.