Als die deutsche Wehrmacht im Jahr 1943 die 3,7 cm Flak 43 einführte, war dies eine unmittelbare Reaktion auf die wachsende Luftüberlegenheit der Alliierten. Mit zunehmender Intensität bombardierten alliierte Bomberverbände deutsche Städte, Industriezentren und Nachschublinien. Die bisherigen Flak-Modelle, darunter die Flak 18, 36 und 37, erwiesen sich zwar als zuverlässig, doch ihre Feuerrate war zu gering, um den dichten Schwärmen anflugender Flugzeuge wirksam entgegentreten zu können. Die Flak 43, entwickelt von Rheinmetall-Borsig, stellte in diesem Zusammenhang einen entscheidenden Fortschritt dar.

Die Waffe nutzte ein überarbeitetes gasbetriebenes Rückstoßsystem, das eine deutlich höhere Kadenz ermöglichte. Während die Vorgängermodelle mit etwa 150 Schuss pro Minute arbeiteten, konnte die Flak 43 eine theoretische Feuerrate von bis zu 250 Schuss pro Minute erreichen. In der Praxis lag die effektive Feuerrate aufgrund des ständigen Nachladens bei rund 150 Schuss, was dennoch eine erhebliche Steigerung bedeutete. Diese verbesserte Schlagkraft machte sie zu einer der wirksamsten mittleren Flugabwehrkanonen, die das Dritte Reich während des Krieges einsetzte.

Die Munition der Flak 43 bestand aus hochexplosiven Sprenggranaten, die mit Annäherungszündern oder Aufschlagzündern ausgestattet werden konnten. Damit war die Waffe in der Lage, sowohl einzelne Jagdflugzeuge als auch größere Bomber anzusprechen. Besonders gefürchtet war sie in niedrigen und mittleren Höhen, wo sie einen dichten Feuerteppich legen konnte. Viele alliierte Piloten berichteten nach Einsätzen über die verheerende Wirkung dieser Geschütze, die ganze Anflugkorridore in tödliche Zonen verwandelten.

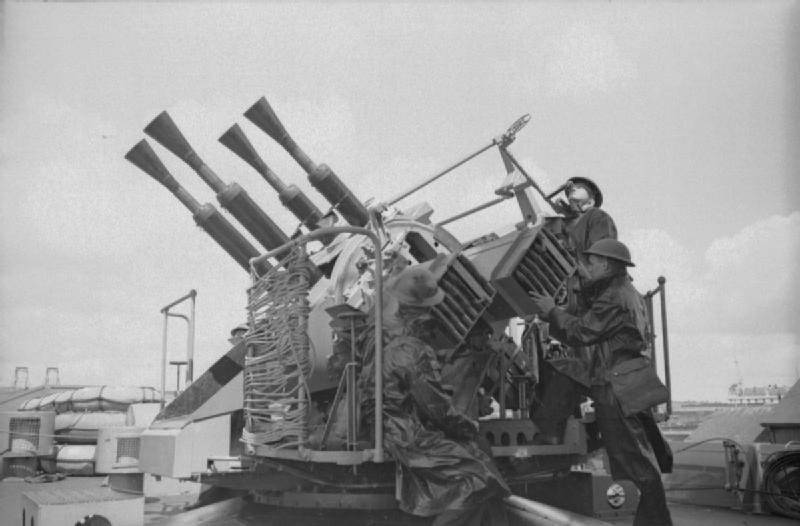

Ein weiterer Vorteil war die Vielseitigkeit der Flak 43. Sie konnte stationär auf Flaktürmen, in Stellungen an Frontabschnitten oder auf beweglichen Lafetten montiert werden. Zudem wurden zahlreiche Exemplare auf Fahrzeugen und Halbkettenfahrzeugen integriert, wodurch mobile Flak-Einheiten entstanden, die Konvois schützen oder rasch auf Bedrohungen reagieren konnten. Besonders berüchtigt waren die „Möbelwagen“, provisorisch umgebaute Panzerfahrzeuge, die eine 3,7 cm Flak 43 trugen. Später folgten spezialisierte Flakpanzer wie der Ostwind, dessen Turm eine verbesserte Schussposition bot.

Die strategische Bedeutung dieser Waffe kann kaum überschätzt werden. Ab 1943 litt Deutschland zunehmend unter dem alliierten Bombenkrieg. Während die schweren 8,8 cm Flak-Geschütze für große Höhen ausgelegt waren, schloss die 3,7 cm Flak 43 die Lücke im mittleren Bereich. In vielen Gefechtsberichten wird hervorgehoben, dass gerade die Kombination verschiedener Kaliber – leichte 20 mm Flak, mittlere 3,7 cm und schwere 8,8 cm – den Luftschutz einigermaßen effektiv machte. Dennoch konnten selbst diese Systeme den Vormarsch der Alliierten nicht mehr dauerhaft aufhalten.

Die Produktion der Flak 43 wurde bis 1945 in großer Stückzahl betrieben. Zehntausende Einheiten wurden gefertigt und an allen Fronten eingesetzt – von den Küstenverteidigungen im Westen bis hin zu den endlosen Weiten der Ostfront. Dort, in den Ebenen Russlands, stellte die Flak 43 nicht nur eine Luftabwehr dar, sondern wurde auch häufig im Bodenkrieg gegen Infanterie und leichte Fahrzeuge eingesetzt. Die Durchschlagskraft ihrer Munition machte sie zu einer gefährlichen Allzweckwaffe.

Auf historischen Fotografien sieht man häufig Soldaten, die diese Geschütze bedienen – angespannt, mit Kopfhörern und Kommandogeräten ausgestattet, während sie den Himmel absuchen. Für die Besatzungen war der Einsatz lebensgefährlich: alliierte Jagdflugzeuge griffen bevorzugt Flakstellungen an, um den eigenen Bombern den Weg zu ebnen. Damit war jeder Einsatz ein Spiel auf Leben und Tod, bei dem Sekunden über Sieg oder Vernichtung entschieden.

Trotz ihrer technischen Überlegenheit konnte auch die Flak 43 die strategische Lage des Reiches nicht retten. Ab 1944 nahmen die alliierten Angriffe solche Ausmaße an, dass ganze Städte in Schutt und Asche gelegt wurden. Tausende Flakgeschütze feuerten unablässig in den Himmel, doch die Masse an Bombern war schier überwältigend. Die Flak 43 blieb damit ein Symbol für den verzweifelten Abwehrkampf, den Deutschland in den letzten Kriegsjahren führte.

Nach dem Krieg wurden viele erbeutete Exemplare von den Alliierten untersucht und teilweise in eigene Bestände übernommen. Besonders in der Sowjetunion fand die Waffe Interesse, da sie wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung eigener Flugabwehrsysteme lieferte. Heute sind noch einige wenige originale Flak 43 in Museen zu finden, wo sie als stumme Zeugen einer Zeit stehen, in der technologische Innovationen im Dienste eines zerstörerischen Krieges standen.

Die 3,7 cm Flak 43 bleibt somit ein eindrückliches Beispiel für die permanente Aufrüstungsspirale im Zweiten Weltkrieg. Sie verkörpert sowohl die technische Raffinesse deutscher Ingenieurskunst als auch die ausweglose Situation, in der sich das Reich angesichts der alliierten Übermacht befand. Für Historiker ist sie heute ein faszinierendes Studienobjekt – für die damaligen Soldaten jedoch bedeutete sie oft nur eines: den verzweifelten Versuch, sich gegen eine überlegene feindliche Luftwaffe zu behaupten.