Ein amerikanischer Offizier fand eine deutsche Kriegsgefangene, die als Krankenschwester an einen Pfahl gefesselt war – auf dem Schild stand „Verräterin,H

Die

Die

Die

In den nebelverhangenen Wäldern Ostfrankreichs, September 1944, brach die Westfront unter dem unerbittlichen Druck der Alliierten zusammen. Die Luft war schwer vom Geruch feuchter Erde und rauchender Ruinen, ein Zeugnis des Niedergangs des Reiches. Leutnant Jack Mercer, ein 28-Jähriger aus Indiana, führte seinen Aufklärungstrupp durch den Nebel, jeder Schritt ein kalkuliertes Risiko. Seine Männer – Gefreiter Ward aus Texas, Gefreiter Thomas aus Pennsylvania und der Sanitäter, Korporal Evans aus Ohio – bewegten sich wie Schatten, die Gewehre im Anschlag. „Augen auf“, murmelte Jack mit tiefer, ruhiger Stimme. „Irgendwas stimmt nicht.“ Ward nickte mit angespanntem Kiefer. „Es fühlt sich an, als würde man in ein Grab gehen, das noch nicht weiß, wem es gehört.“

Sie drängten tiefer vor, der Wald ächzte unter der Last abgebrochener Äste und dem fernen Artilleriefeuer. Die Luft war dick von Asche und Schießpulver, scharf und bitter. Dann durchschnitt ein Geräusch die Stille: Klirren, klirren, klirren. Jack hob die Faust; der Trupp erstarrte. Der Rhythmus war bewusst, nicht von Trümmern herrührend. Ward schlich sich voraus, zwischen verkohlten Baumstümpfen hindurch. Er hielt inne, dann gab er ein Zeichen. Jack näherte sich, das Herz klopfte. Auf einer kleinen Lichtung stand ein Holzpfosten, scharf vom Grau abgesetzt. Daran war eine junge Frau gefesselt, ihre Uniform der Luftwaffe-Hilfsorganisation an der Schulter zerrissen, vom nächtlichen Regen durchnässt und mit Schlamm bespritzt. Ihr Kopf sank nach vorn, die Arme hinter dem Rücken verdreht, das Seil schnitt tief in ihre Handgelenke. Ein Pappschild flatterte an ihrer Brust: „Verräterin“.

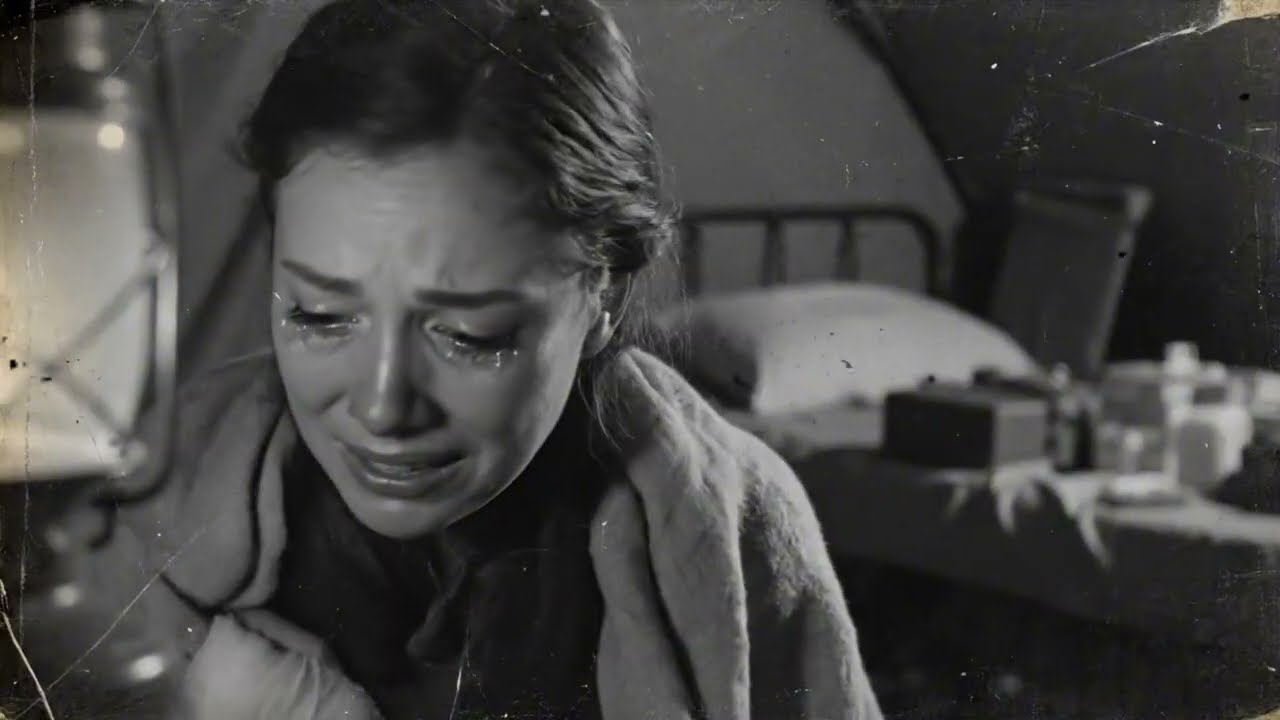

Jack stockte der Atem. Ward stieß einen leisen Fluch aus. „Mein Gott.“ Jack trat näher, der schlammige Boden saugte an seinen Stiefeln. Das Gesicht der Frau wurde sichtbar – bleich, schmutzverschmiert, mit blauen Flecken am Kiefer. Ihre Lippen waren rissig, Blut im Mundwinkel getrocknet. Ihre eisblauen Augen hoben sich langsam und trafen seinen Blick. Einen Herzschlag lang schwiegen beide. Dann flüsterte sie mit brüchiger Stimme: „Wenn du mich töten willst, dann tu es bitte schnell.“ Ihr deutscher Akzent umspielte die Worte, hohl, besiegt, hoffnungslos.

Die Rettung

Jack spürte, wie ein tiefer, langsamer Zorn in ihm aufstieg – nicht hitzig und explosiv, sondern kalt, prinzipientreu, geschmiedet aus denselben Werten, die amerikanische Soldaten nicht nur kämpfen ließen, um zu siegen, sondern auch, um menschlich zu bleiben. Diese Männer waren mit den Geschichten der Dust Bowl, der Großen Depression und des New Deal aufgewachsen – Söhne, denen beigebracht wurde, ihren Nachbarn vor sich selbst zu helfen, die Schwachen zu beschützen. „Macht sie fertig“, befahl er, und seine Stimme trug den leisen Donner amerikanischer Ideale in sich.

Ward durchtrennte die Seile mit seinem Messer. Die Frau sackte zusammen; Jack hechtete nach ihr und fing sie auf, bevor sie auf den Boden aufschlug. Sofort erstarrte sie vor Angst. „Niemand wird dir wehtun“, flüsterte Jack. „Nicht jetzt, nicht jemals.“ Verwirrt blinzelte sie. Amerikaner waren Monster, Bestien, Verbrecher – die Propaganda hatte es ihr eingetrichtert. Doch diese Arme waren ruhig, vorsichtig, menschlich.

Gefreiter Thomas kniete neben ihr, die Hände abwehrend erhoben. „Wir sind nicht hier, um dir wehzutun.“ Sie zuckte zurück, instinktiv schrie sie Verrat. Doch er griff erneut nach ihr, langsam, und legte ihr eine Hand unter den Arm, um sie zu stützen. Kein Schlag folgte. Stattdessen wurde ihr eine weiche Wolldecke um die Schultern gelegt. Wärme durchströmte ihre Haut wie eine längst vergessene Erinnerung.

Der Sanitäter trat näher und stellte seine Tasche ab. „Lassen Sie uns Ihre Handgelenke untersuchen.“ Sie zuckte zusammen; er hielt inne. „Tut mir leid. Es ist kalt. Ich wärme es auf.“ Er rieb das Stethoskop zwischen seinen Handflächen und berührte dann sanft ihre Haut. Diese kleine Geste zerriss etwas in ihr. Tränen stiegen ihr in die Augen, doch sie unterdrückte sie.

Jack reichte ihr seine Feldflasche. „Trink.“ Sie zögerte, aus Angst vor Vergiftung, doch das Wasser war kühl und rein. Verzweifelt nippte sie. „Wir tun Krankenschwestern nichts an“, sagte ein junger Soldat leise. „Wir retten Menschen, auch im grauen.“ Seine Worte trafen sie tief – schlicht und aufrichtig. Das widersprach allem: Amerikaner als Wilde, Folterer. Und doch floss hier Güte.

Schatten der Vergangenheit

Während sie zur provisorischen Sanitätsstation getragen wurde, versank Lisel in Erinnerungen, ihr Geist ein Zufluchtsort vor der Gegenwart. Geboren in einem kleinen Dorf bei Stuttgart, wuchs sie in einer Welt aus Obstgärten und Kirchenglocken auf. Ihr Vater, ein Lehrer, vermittelte ihr Werte wie Gerechtigkeit; ihre Mutter nähte mit stiller Stärke. Sie hielten den Kopf gesenkt, als Hitlers Macht anwuchs, doch der Krieg verschlang alles. Mit 24 Jahren meldete sich Lisel freiwillig zum Sanitätsdienst – nicht für das Reich, sondern um Jungen zu helfen, die sie kannte. Die Ausbildung war brutal: „Barmherzigkeit ist Schwäche. Schwäche ist Verrat.“ Sie lernte, unter flackernden Lichtern zu nähen, Verwundete zu tragen, die doppelt so groß waren wie sie selbst, Schmerzensschreie von Sterbenden zu unterscheiden.

In Nancy, während die Front zusammenbrach, kümmerte sie sich um Corporal Felix Brandt, einen 20-jährigen Funker, der an Granatsplittern starb. „Wasser“, flehte er. Vorschriften verboten es – Wasser nur für die Überlebenden. Doch Felix war noch nicht tot. „Nur einen Schluck“, flüsterte sie und hob einen Becher. Sergeant Weber ertappte sie dabei. „Verrat!“ Er riss ihr den Becher weg, schleuderte die Tropfen in den Dreck und packte sie am Arm. „Du sentimentale Närrin. Das ist Verrat.“ Eine Stunde später starb Felix allein. Lisels Strafe begann: Sie wurde hinausgezerrt, geschlagen und an den Pfahl gefesselt. „Gnade ist Verrat.“ Im Dunkeln gelassen, fürchtete sie die Amerikaner mehr als den Tod – die Propaganda zeichnete sie als verdorbene Bestien.

Erwachen in der Güte

Im amerikanischen Lager erwachte Lisel in einem Zelt, das nach Seife und Brühe roch. Ein Sanitäter summte unmelodisch vor sich hin und bereitete Verbände vor. „Lass uns mal deine Handgelenke ansehen.“ Sie zuckte zusammen; er hielt inne. „Tut mir leid. Es ist kalt. Ich wärme es.“ Er rieb über das Metall und berührte dann ihre Haut. Wärme breitete sich aus, kein Schmerz. Tränen flossen, unaufhaltsam. Kein Geschrei, keine Schläge – nur die Fürsorge von Männern, vor denen sie Angst zu haben gelernt hatte.

Jack reichte ihr Suppe in die Hände. „Iss.“ Schluchzend erzählte sie von Felix. „Sie haben mich geschlagen, weil ich Gnade walten ließ.“ Jack erwiderte: „Einem Sterbenden zu helfen, macht dich menschlich, nicht zu einem Verräter.“ Seine Worte durchdrangen ihre Abwehr. In diesem feindlichen Lager erblühte die Menschlichkeit, wo ihre eigene Armee verkümmert war.

Die stille Stärke des Lagers

Lisel wurde in ein festes Lager verlegt und rechnete mit Stacheldraht und Hunden. Stattdessen sagte ein Wachmann: „Ma’am, passen Sie auf, wo Sie hintreten.“ Drinnen: saubere Wege, eine Flagge des Roten Kreuzes. Ein Bündel: Uniform, Seife, Decke. „Das gehört Ihnen.“ Ein Arzt untersuchte sie und wärmte Instrumente. „Sie sind hier in Sicherheit.“ Sie weinte. „Warum helfen Sie uns?“ „Weil Sie verwundet sind. Der Krieg gibt uns nicht das Recht, aufzuhören, menschlich zu sein.“

Der Kaffee wärmte ihre Hände. Sie schrieb nach Hause und hinterfragte die Lügen. Die Tage vergingen; sie lernte den Rhythmus kennen – Mahlzeiten ohne Gedränge, Wärter, die ihre Hüte zogen. Gefangene summten Lieder; Wärter stimmten ein. Eines Abends erklang ein Wiegenlied – deutsch, aber die Wärter lauschten still. Lisel spürte, wie die Angst nachließ und von Staunen abgelöst wurde.

Rückblick und Abschied

Jack besuchte sie vor seiner Abreise. „Warum warst du so freundlich?“, fragte sie. „Der Krieg lehrt uns zu hassen, aber Hass ist leicht. Anstand ist schwer.“ Sie fühlte sich sicher, wirklich sicher. Als er ging, flüsterte sie ihm ein Dankeschön zu. Die Freundlichkeit ihrer Feinde hatte ihre Menschlichkeit gerettet.

Echos der Wahrheit

Deutschland empfing sie mit Trümmern – rauchende Städte, stille Dörfer. Doch Lisel trug die Wahrheit in sich: die Gnade der Amerikaner. Jahre später erzählte sie ihre Geschichte und erinnerte an die Anständigkeit einer ganzen Generation. Auf einem Friedhof legte sie Blumen nieder. „Er rettete mehr als nur mein Leben. Er rettete den Teil von mir, der an das Gute glaubte.“

Im Spätherbst ihres Lebens dachte Lisel an jenen Morgen zurück. Der Pfosten, die Seile, das Schild – Symbole der Grausamkeit ihrer eigenen Armee. Doch die ruhigen, sanften Hände der Amerikaner wurden zu ihrer Rettung. Sie schrieb Briefe, die sie nie abschickte, um Jack zu danken, obwohl sie sein Schicksal nie erfuhr. Der Krieg endete, doch ihr Erwachen blieb bestehen. Sie erzog ihre Kinder mit Geschichten der Güte und warnte sie vor der Leichtigkeit des Hasses.

Eines Tages sah sie in einem Museum ein Foto von amerikanischen Soldaten, die Deutschen halfen. Wieder kamen ihr die Tränen. „Sie waren keine Monster“, sagte sie ihren Enkelkindern. „Sie waren besser, als man uns beigebracht hat.“ Ihr Vermächtnis lebt fort – ein Zeugnis für die Kraft der Barmherzigkeit in der dunkelsten Stunde des Krieges.