Die flüsternde Werft von Rostock, Deutschland – Wo U-Boote geplant, Stimmen belauscht und Mauern zu stillen Zeugen der Geschichte wurden.H

Rostock, an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, war im Zweiten Weltkrieg ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Hier wurden Schiffe gebaut, Motoren getestet und Pläne für U-Boote geschmiedet, die die Kontrolle über die Meere erlangen sollten. Doch hinter den gewaltigen Mauern der Rostocker Werft verbargen sich nicht nur Maschinen und Stahl – sondern auch ein dunkles Kapitel menschlicher Überwachung.

Eine der außergewöhnlichsten technischen Neuerungen jener Zeit war die Installation sogenannter „Flüsterwände“ – parabelförmige Betonwände, die jedes kleinste Geräusch verstärkten. Ingenieure glaubten, dass man durch diese Bauweise sogar ein geflüstertes Wort an der falschen Stelle auffangen könnte. In einer Zeit, in der Misstrauen allgegenwärtig war, sollte selbst ein beiläufiger Satz der Arbeiter als möglicher Hinweis auf Sabotage dienen.

Arbeiter berichteten später, dass sie stets das Gefühl hatten, beobachtet – ja, belauscht – zu werden. Ein harmloses Gespräch konnte den Verdacht erregen. Die Mauern, ursprünglich als technische Innovation gefeiert, wurden zu Symbolen von Angst und Kontrolle.

Die Werft hallte damals vom Dröhnen der Hämmer und dem Kreischen der Stahlplatten wider. Männer und Frauen schufteten im Schichtbetrieb, während über ihnen die Gefahr alliierter Luftangriffe ständig präsent war. Doch so laut die Maschinen auch waren – das Flüstern, das Misstrauen, die Angst davor, den falschen Satz zur falschen Zeit zu sagen, war noch lauter im Kopf der Menschen.

Manche erinnerten sich später daran, wie Arbeiter ihre Gespräche ins Leere lenkten oder ganz verstummten, sobald sie die gewölbten Betonwände sahen. Die Flüsterwände waren mehr als nur Beton – sie waren ein psychologisches Instrument, das Schweigen erzwang.

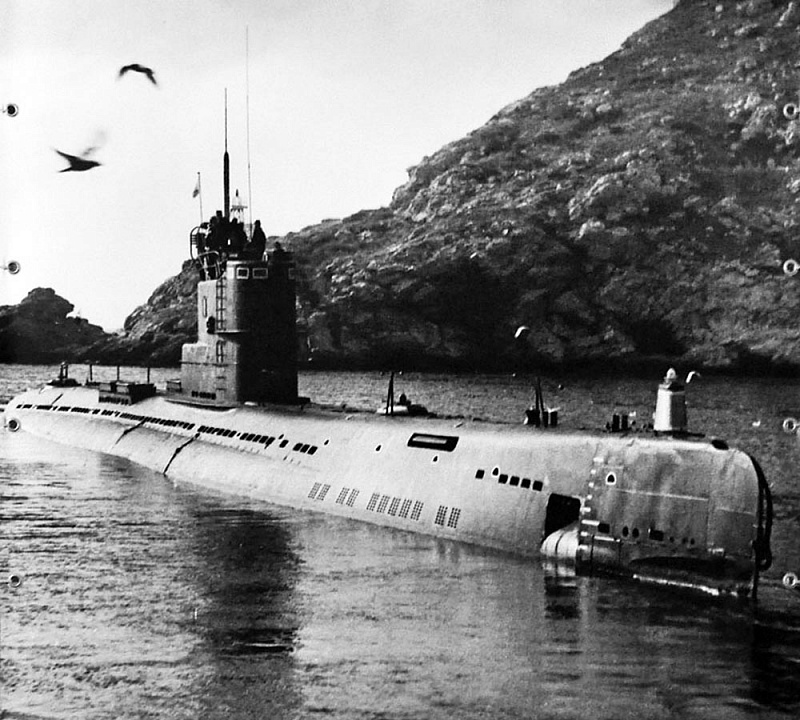

Am Rande des Hafens liegt noch heute der rostige Rumpf eines unvollendeten U-Bootes. Es wirkt wie ein Stahlskelett, das aus einer vergangenen Zeit stammt. Dieses Fragment ist ein stiller Zeuge dafür, dass selbst gigantische Pläne manchmal unvollendet bleiben – und dass technische Macht nicht über die Menschlichkeit siegen kann.

Für viele Einheimische ist dieses Überbleibsel ein Mahnmal. Kinder, die nach dem Krieg dort spielten, erzählten von dem Gefühl, dass der Rumpf wie ein eingefrorener Schatten der Vergangenheit wirkte – bedrohlich und faszinierend zugleich.

Vom Werkzeug der Angst zum Denkmal der Erinnerung

Heute ist die Werft still. Keine Hämmer, kein Schweißen, kein Befehlston hallen mehr durch die Mauern. Stattdessen ist es das Rauschen der Wellen, das die Betonflächen trifft. Die Anwohner nennen es manchmal „den Chor der ertrunkenen Seeleute“. Ob dieser Name aus alten Legenden stammt oder erst in der Nachkriegszeit geprägt wurde, bleibt unklar – doch er verleiht dem Ort eine unheimliche Poesie.

Das, was einst gebaut wurde, um Kontrolle auszuüben, ist heute ein unbeabsichtigtes Denkmal. Ein Echo der Vergangenheit, das den Besucher daran erinnert, wie dünn die Grenze zwischen technischer Innovation und menschlicher Unterdrückung sein kann.

Die Rostocker Werft steht stellvertretend für viele Orte in Deutschland, an denen sich industrielle Größe und moralisches Versagen begegneten. Technik und Fortschritt wurden nicht für die Gesellschaft, sondern für Zerstörung und Unterdrückung genutzt.

Und doch liegt gerade darin die Bedeutung solcher Orte: Sie lehren uns, dass selbst Beton und Stahl nicht nur tote Materialien sind, sondern Geschichten tragen können. Geschichten von Menschen, die dort arbeiteten, litten, hofften und schwiegen.

Wenn heute Besucher die Ruinen betreten, sehen sie nicht nur ein Stück Industriegeschichte, sondern auch ein Spiegelbild der Vergangenheit. Die Stille der Werft ist trügerisch – in ihr hallen die Stimmen derer wider, die einst dort standen.

Ein akustisches Erbe

Die „flüsternde Werft“ ist damit mehr als ein Ort für Geschichtsliebhaber. Sie ist ein Symbol für die Macht der Erinnerung. Die Betonwände, einst für Kontrolle gedacht, sind zu Resonanzkörpern geworden, die uns eine andere Botschaft zuflüstern: „Vergesst uns nicht.“