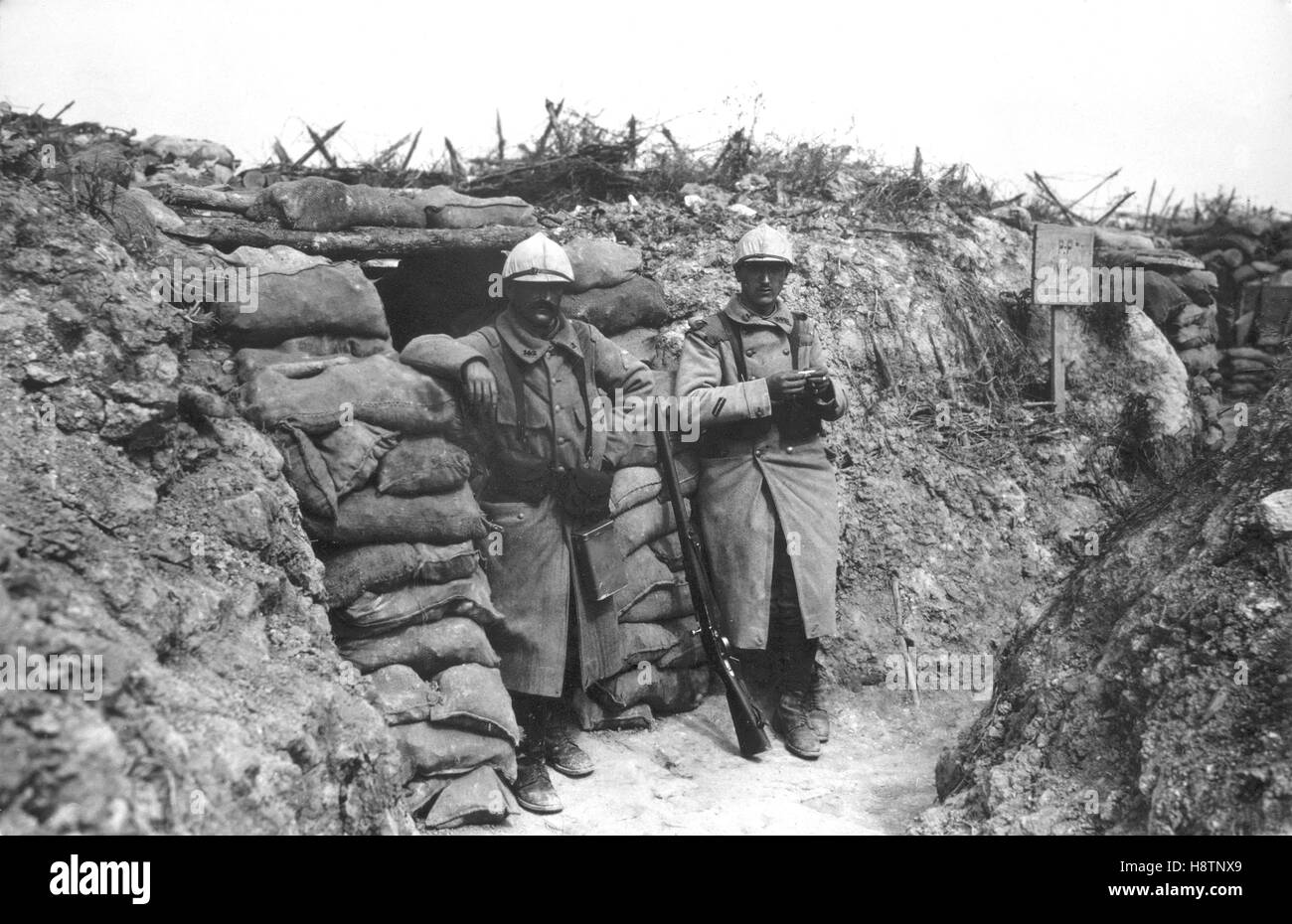

Deutsche Soldaten im Schützengraben des Ersten Weltkriegs – Alltag zwischen Schlamm, Drahtverhau und Todesangst.H

Wenn man alte Fotografien des Ersten Weltkriegs betrachtet, wie diese Aufnahme deutscher Soldaten im Schützengraben, öffnet sich ein Fenster in eine längst vergangene, aber unvergessene Epoche. Das Bild zeigt Männer in Uniform, zusammengedrängt zwischen Sandsäcken, Holzplanken und Stacheldraht. Ihre Gesichter spiegeln Konzentration, Anspannung und Routine wider – Routine inmitten eines Krieges, der Millionen das Leben kostete und die Welt nachhaltig veränderte.

Die Schützengräben waren das Herzstück des Stellungskrieges, der an der Westfront von 1914 bis 1918 tobte. Über Hunderte Kilometer zog sich ein System aus Gräben, Unterständen, Stellungen und Drahtverhauen, das wie eine zweite Haut über die Landschaft gelegt war. Diese Schützengräben waren sowohl Schutz als auch Gefängnis. Schutz vor feindlichem Beschuss, Artillerie und Maschinengewehrfeuer – aber gleichzeitig ein Ort, an dem Soldaten wochen- oder monatelang ausharren mussten, oft unter unvorstellbaren Bedingungen.

Das Bild vermittelt diese Atmosphäre eindrucksvoll: Ein Soldat blickt durch eine Schießscharte, während ein Kamerad ihm über die Schulter schaut. Hinter ihnen türmen sich Sandsäcke, davor ragen zerschossene Balken und Drahtrollen in den Himmel. Es ist ein Moment der Wachsamkeit, eingefroren in der Zeit. Jeder Augenblick konnte der letzte sein, denn ein feindliches Gewehr oder eine Artilleriegranate bedeuteten ständige Bedrohung.

Das Leben im Schützengraben war geprägt von extremer körperlicher und seelischer Belastung. Der Boden war oft von Regen aufgeweicht, sodass die Männer knietief im Schlamm standen. Krankheiten wie Dysenterie, Typhus und vor allem „Trench Foot“ – eine schmerzhafte Erkrankung durch dauerhafte Nässe und Kälte – waren alltäglich. Ratten wimmelten in den Gräben, angelockt von Essensresten und den Leichen, die nicht geborgen werden konnten. Der Gestank

Doch nicht nur die körperliche Härte zermürbte die Soldaten. Auch die psychische Belastung war enorm. Der ständige Lärm von Granaten, das Pfeifen der Schüsse, die Schreie Verwundeter – all das führte bei vielen zu Nervenzusammenbrüchen, damals als „Kriegszitterer“ bezeichnet. Heute würde man von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen. Trotzdem hielten die Männer durch, gezwungen durch Pflichtgefühl, Kameradschaft oder schlichte Notwendigkeit.

In solchen Momenten, wie sie das Foto zeigt, spielte die Kameradschaft eine entscheidende Rolle. Soldaten waren aufeinander angewiesen, sie mussten blind vertrauen können. Die Männer im Graben teilten nicht nur Essen und Schlafplätze, sondern auch Ängste, Hoffnungen und den tiefen Wunsch nach Überleben. Ein kurzer Blick, ein aufmunterndes Wort oder eine Zigarette konnte inmitten des Grauens ein Stück Menschlichkeit zurückbringen.

Trotz aller Härte entwickelten die Soldaten auch Routinen, um das Grauen erträglicher zu machen. Briefe von der Heimat wurden wie Schätze gehütet, kleine Rituale wie das Rasieren oder Reinigen der Waffe gaben ein Gefühl von Normalität. In ruhigen Phasen des Stellungskrieges – den sogenannten „stillen Frontabschnitten“ – kam es gelegentlich sogar zu spontanen Waffenstillständen, in denen Soldaten beider Seiten Zigaretten tauschten oder Gefallene bargen. Doch diese Momente waren selten, der Krieg blieb allgegenwärtig.

Das Foto erinnert uns daran, dass hinter jeder Uniform ein Mensch stand. Junge Männer, viele kaum älter als zwanzig, wurden in einen Krieg geschickt, den sie sich nicht ausgesucht hatten. Sie standen an vorderster Front, blickten durch Schießscharten in ein Niemandsland, das von Granattrichtern zerfurcht und von Stacheldraht gesäumt war. Auf der anderen Seite saßen ihnen andere junge Männer gegenüber – Franzosen, Briten oder später Amerikaner –, die ebenso wenig Schuld an diesem mörderischen Konflikt trugen.

Heute, über hundert Jahre später, wirkt diese Aufnahme wie ein Mahnmal. Sie ruft uns ins Gedächtnis, wie grausam der Erste Weltkrieg war und wie sehr er das 20. Jahrhundert geprägt hat. Der industrialisierte Massenkrieg, die Materialschlachten von Verdun oder an der Somme, das Leid in den Schützengräben – all dies legte den düsteren Grundstein für die weitere Geschichte Europas.

Wenn man dieses Bild betrachtet, sieht man nicht nur Soldaten im Schützengraben. Man sieht Brüder, Söhne, Väter. Man sieht Hoffnung und Verzweiflung, Mut und Angst zugleich. Es ist eine Erinnerung daran, dass Krieg niemals nur aus Strategien, Schlachten und Siegen besteht, sondern immer aus menschlichen Schicksalen.

Das Foto fängt diesen stillen Moment im Chaos ein – ein Augenblick der Konzentration, vielleicht auch der Angst, sicher aber der Menschlichkeit inmitten des Unmenschlichen. Und genau darin liegt seine Kraft: Es lässt uns nicht vergessen.