- Homepage

- Uncategorized

- Das Warschauer Ghetto und die „Großaktion“ von 1942 – Ein Tag, der Geschichte schrieb.H

Das Warschauer Ghetto und die „Großaktion“ von 1942 – Ein Tag, der Geschichte schrieb.H

Am 22. Juli 1942 begann in Warschau eine der tragischsten und verheerendsten Operationen des Zweiten Weltkriegs: die sogenannte „Großaktion Warschau“. Unter diesem zynischen Begriff verbarg sich die systematische Deportation und Ermordung von rund 260.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern aus dem Warschauer Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka. Die Ereignisse dieses Tages markieren den Beginn der Endphase des Ghettos und stehen bis heute als Symbol für das unfassbare Leid, das der Holocaust verursachte.

Das Warschauer Ghetto war bereits im Herbst 1940 von den deutschen Besatzungsbehörden errichtet worden. Auf engstem Raum – etwa 3,4 Quadratkilometer – wurden mehr als 400.000 jüdische Menschen zusammengepfercht. Hunger, Krankheiten und ständige Repression bestimmten das Leben hinter den Mauern. Trotz dieser katastrophalen Bedingungen entwickelte sich im Ghetto ein eigenes kulturelles und religiöses Leben: Schulen, Untergrundbibliotheken und Hilfsorganisationen versuchten, ein Mindestmaß an Normalität und Würde zu bewahren.

Im Sommer 1942 änderte sich die Lage dramatisch. Im Rahmen der sogenannten „Aktion Reinhardt“, der umfassenden Vernichtungsaktion gegen die Juden im Generalgouvernement, befahl die deutsche Besatzungsmacht die „Evakuierung“ des Warschauer Ghettos. Am Morgen des 22. Juli wurden Vertreter des jüdischen Ältestenrats (Judenrat) gezwungen, eine Anordnung zu unterzeichnen, die alle Bewohner zur „Umsiedlung“ in den Osten verpflichtete. In Wahrheit bedeutete dies die Deportation in die Gaskammern von Treblinka.

Die folgenden zwei Monate waren von unbeschreiblichem Grauen geprägt. Täglich trieben deutsche und kollaborierende Kräfte Tausende Menschen zum Umschlagplatz – einem Sammelplatz in der Nähe des Ghettos, von dem aus die Züge Richtung Treblinka abfuhren. Die Opfer wurden mit Gewalt aus ihren Wohnungen gezerrt; Familien wurden auseinandergerissen. Wer krank, alt oder zu schwach war, wurde oft vor Ort erschossen. Zwischen Juli und September 1942 verließen fast täglich Züge mit jeweils Tausenden Menschen das Ghetto – kaum jemand kehrte jemals zurück.

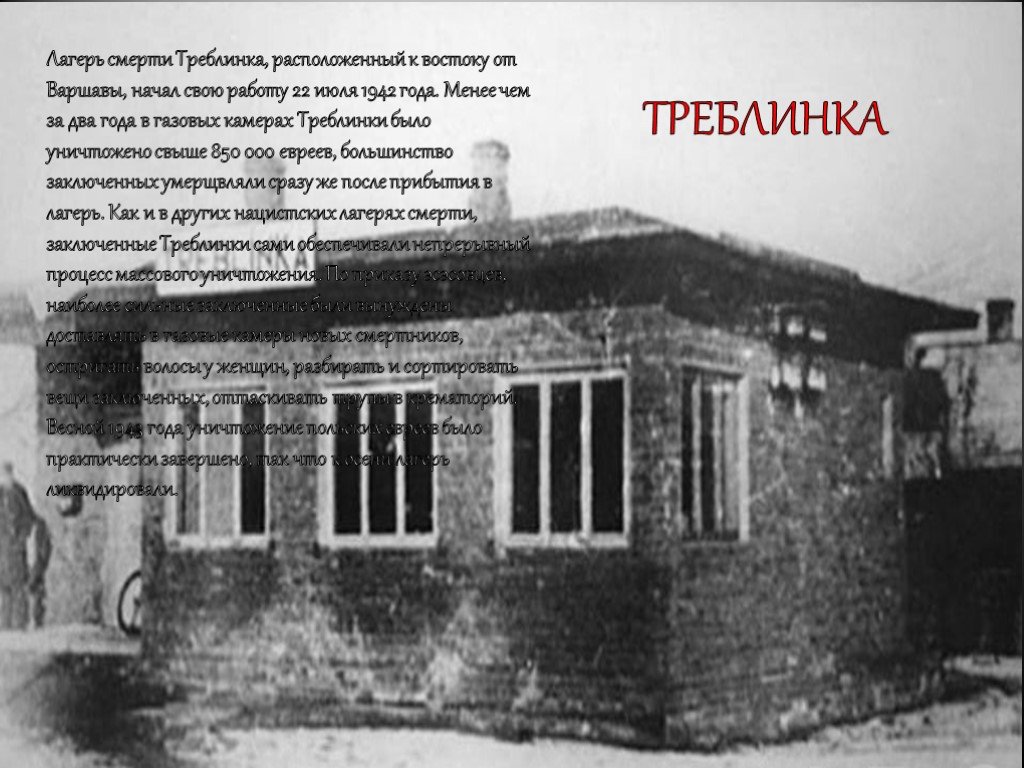

Das Foto, das den Beginn dieser „Großaktion“ dokumentiert, wirkt heute wie ein stummes Zeugnis der Unmenschlichkeit jener Zeit. Es zeigt keine Schlachten, keine Panzer, sondern eine andere, grausame Facette des Krieges: den industrialisierten Mord an Zivilisten. Es erinnert daran, dass die Geschichte des Zweiten Weltkriegs nicht nur aus militärischen Ereignissen besteht, sondern vor allem aus menschlichen Schicksalen.

Während dieser Deportationen begann sich im Untergrund Widerstand zu formieren. Junge Männer und Frauen, die Zeugen der systematischen Vernichtung wurden, schmiedeten Pläne für einen Aufstand. Wenige Monate später, im April 1943, kam es schließlich zum berühmten Warschauer Ghettoaufstand, der – obwohl militärisch aussichtslos – zu einem Symbol des Widerstands gegen die nationalsozialistische Vernichtungspolitik wurde.

Heute steht der 22. Juli 1942 als Mahnung in der Geschichte. Er erinnert uns daran, wohin Hass, Entmenschlichung und Gleichgültigkeit führen können. Gedenkstätten wie Treblinka und das Polin-Museum in Warschau bewahren die Erinnerung an die Opfer und erzählen ihre Geschichten – Geschichten von Verlust, aber auch von Mut und Menschlichkeit inmitten von Finsternis.

Dieses historische Bild lädt uns ein, innezuhalten und nachzudenken: über die Millionen unschuldigen Menschen, die in Ghettos und Lagern ums Leben kamen; über die Verantwortung, diese Geschichte weiterzugeben; und über die Bedeutung von Empathie und Toleranz in unserer Gegenwart. Denn das Erinnern ist nicht nur Pflicht gegenüber den Opfern, sondern auch ein Schutzschild gegen das Vergessen – und damit gegen das Wiederholen solcher Verbrechen.

Dieses historische Bild lädt uns ein, innezuhalten und nachzudenken: über die Millionen unschuldigen Menschen, die in Ghettos und Lagern ums Leben kamen; über die Verantwortung, diese Geschichte weiterzugeben; und über die Bedeutung von Empathie und Toleranz in unserer Gegenwart. Denn das Erinnern ist nicht nur Pflicht gegenüber den Opfern, sondern auch ein Schutzschild gegen das Vergessen – und damit gegen das Wiederholen solcher Verbrechen.